Narsimha Dudhai

Vishavarupa Darshan of the NaraHari

tararashana makara kundala manindraih

bhushitam-ashesha-nilayam tava vapurme

chotasi chakasta narasimha narasimha

O Lord Nrisimha, O Lord Nrisimha, Your transcendental body, which is the ultimate shelter of everything. Is decorated with a beautiful golden crown, a forest garland, shark-like earrings, various excellent jewels and an out projecting wide tongue. (Sri Nrisimhashtakam)

The cattle-track drive to Dudhai earlier in the day was partly through a forest road built in the British era. There were times when the track became so bad that I thought of turning back. But I soldiered on; I was glad I did. The Narasimha needs to be talked about.

The statue stands more than 30ft high and in the true spirit of the myth it represents, it has across its thighs the figure of the demon Hiranyakashipu being torn apart. It is not beautiful, but then this incarnation of Vishnu was never meant to be so. In terms of detailing it has some exceptional aspects. The lines of rock have been drawn to a fine point and some articles of clothing and a necklace stand out. The ferocity of the Narasimha-avatar is typified by the teeth drawn back in a snarl. The statue, created out of the rock it stands in, has near perfect camouflage and is nearly invisible unless seen from a relatively close distance.

Research on the statue proved quite futile with the complete absence of documented material on this site. Most Narasimha-centric places of worship are located in south India with just a few scattered sites in the north and central India. Given the lack of material, it was difficult to pin down the time of its creation. However, circumstantial evidence drawn from other sites in the same geographic region points to the Gupta period, when the worship of Vishnu was at a high. The Dashavatara temple at nearby Deogarh and the huge standing Varaha statue in the Udaygiri caves in Madhya Pradesh are two cases in point.

Both date to the Gupta period and both are classic examples of the iconography that was used to depict the incarnations of Vishnu. That the Dudhai Narasimha would belong to this period can only be taken as a logical conclusion, though more research is needed to find a more precise date.

In the Lalitpur district of Uttar Pradesh is the ancient village of Dudhai, which is home to an astounding murti of Lord Nrsimhadeva. Cut into the rock face of a hillside way off the beaten track, relatively few pilgrims search out this hidden treasure. Although it is listed as a sacred site by the Archaeological Survey of India, little documentation is available about the sculpture. Lord Nrsimhadeva's lips are pulled back in a snarl, revealing his fearsome teeth and tongue. The lines of rock have been used advantageously, bringing certain elements of the design to a fine point. The Lord's clothing and ornaments, for example, are very distinct in some places, while in some places the lines of the sculpture have been blurred by water and weather. A split column is beautifully executed in the murti, and the sculptor took full advantage of the natural colors in the rock face, which emphasize certain aspects of the murti design. Overall, this massive image is so camouflaged by its natural surroundings as to be almost invisible, until one gets relatively close, and views it from the right angle.

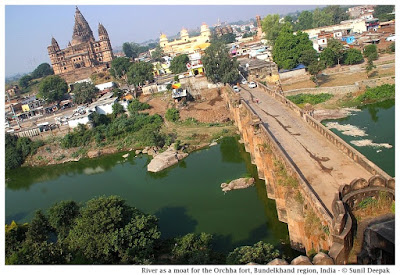

ओरछा के मंदिर

Temples of Orcha - ओरछा के मंदिर

ओरछा के मंदिर

कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं ओरछा और कुंढार। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है।

इतिहास

इसका इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने इसकी स्थापना की थी। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल, यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह के राज्यकाल (1554-92) के दौरान उनकी रानी गनेश कुवर अयोध्या से लाई थीं। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले इसे कुछ समय के लिए महल में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और राम नवमी पर यहां हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे, भगवान राम को यहां भगवान मानने के साथ यहां का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है।

मंदिर व आस पास

मंदिर के पास एक बगान है जिसमें स्थित काफी ऊंचे दो मीनार (वायू यंत्र) लोगों के आकर्षण का केन्द्र हैं। जि्न्हें सावन भादों कहा जाता है कि इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने-जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में हिंदु कलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादों मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं हैं। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिये गये हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है।

इन मंदिरों को दशकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाके में 'रॉयल एंक्लेव' (राजनिवास्) है। यहां चार महल, जहांगीर महल, राज महल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल हैं। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जो मुगल बुंदेला दोस्ती का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फज़ल को शहजादे सलीम (जहांगीर) को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह को सौंप दी थी। वैसे, ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेलबूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहां साफ देखी जा सकती हैं।

अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहां रोजाना होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह (1627-34) के राज्य काल की है। दरअसल, मुगल जासूसों की साजिशभरी कथाओं के कारण् इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल के साथ संबंध हैं। लिहाजा उसने रानी से हरदौल को ज़हर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की।

बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहां के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना है।

जहांगीर महल

बुन्देलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर दो झुके हुए हाथी बने हुए हैं। तीन मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीरसिंह देव ने बनवाया था। वास्तुकारी से दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

राज महल

यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17 वीं शताब्दी में करवाया था। राजा बीरसिंह देव उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रन्थों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं।

रामराजा मंदिर

यह मंदिर ओरछा का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि राजा मधुकर को भगवान राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपना एक मंदिर बनवाने को कहा।

राय प्रवीन महल

यह महल राजा इन्द्रमणि की खूबसूरत गणिका प्रवीणराय की याद में बनवाया गया था। वह एक कवयित्री और संगीतकारा थीं। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बार पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। इन्द्रमणि के प्रति प्रवीन के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह दो मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़-पौधों से घिरा है। राय प्रवीन महल में एक लघु हाल और चेम्बर है।

लक्ष्मीनारायण मंदिर

यह मंदिर 1622 ई. में बीरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में सत्रहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जसे वह हाल ही में बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं।

चतुर्भुज मंदिर

राज महल के समीप स्थित चतुभरुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर चार भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर ने करवाया था। अपने समय की यह उत्कृष्ठ रचना यूरोपीय कैथोड्रल से समान है। मंदिर में प्रार्थना के लिए विस्तृत हॉल है जहां कृष्ण

भक्त एकत्रित होते हैं।

फूलबाग

बुन्देल राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पालकी महल के निकट स्थित यह बाग बुन्देल राजाओं का आरामगाह था। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और आठ स्तम्भों वाला मंडप है। यहां के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है।

सुन्दर महल

इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन के बनवाया था। राजकुमार धुरभजन को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था। उन्होंने उससे विवाह कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। धीर-धीर उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और स्वयं को ध्यान और भक्ति में लीन कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने सुन्दर महल त्याग दिया। धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत से रूप में जाना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है।

छतरियां

छतरियों का अर्थ है शाही समाधियाँ जो ओरछा में नदी के किनारे एक अनोखा आकर्षण उत्पन्न करती हैं। बेतवा नदी के कंचन घाट पर ऐसे 14 स्मारक हैं। ओरछा के शासकों की याद में बनवाये गये ये स्मारक 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं। ये छतरियाँ बुन्देल राजाओं के सम्मान में हैं और खास बुन्देलखण्ड शैली में बनी हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जिस काल में इनका निर्माण वह एक “स्वर्णिम युग” था। सूर्यास्त के दौरान नदी में इन स्मारकों का प्रतिबिम्ब देखते ही बनता है। खम्भों पर बने उँचे मंच पर स्थित ये छतरियाँ अपने जादुई आकर्षण से हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन छतरियों को एक संकरे पुल से सबसे बेहतर देखा जा सकता है और ओरछा आने वाले लोगों को इन्हें अवश्य देखना चाहिये। नदी के किनारे बने इस स्थल पर पर्यटकों को भरपूर आनन्द प्राप्त होता है।

बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर बीर सिंह बुंदेला की छतरी है, यह छतरी तीन मंजिला है। बुदेंलों के इतिहास में वीर सिंह का कार्यकाल स्वर्णयुग कहलाता है। इनके कार्यकाल में ही जहाँगीर महल, नौबतखाना, फ़ूलबाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं हमाम जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। यह छतरी तीन मंजिली है तथा बुंदेला स्थापत्य के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ है। मेहराबों से छतों को सहारा देकर मध्यम में गुम्बद का निर्माण किया गया है। पवित्र पावन बेतवा नदी इसके अधिष्ठान को छूते हुए बहती है।

इसके साथ इन्हें छतरियों का समूह भी कहा जा सकता है। बेतवा के किनारे अन्य पन्द्रह छतरियां भी निर्मित हैं। यहाँ की अधिकांश छतरियां तीन मंजिली है, सूचना फ़लक पर मधुकर शाह, बीरसिंह देव, जसवंत सिंह, उद्वैत सिंह, पहाड़ सिंह आदि का नाम अंकित है। ये छतरियां पंचायतन शैली के मंदिरों जैसी बनी हुई हैं। चौकोर चबुतरे के मध्य में गर्भगृह एवं उसके चारों कोणों में खाली स्थान है, ऊपर जाकर यही अष्टकोणीय हो जाते हैं। इनमें गुंबद विशेष स्थान रखता है।

ओरछा झांसी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से यहां भोपाल शताब्दी-एक्सप्रेस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है।

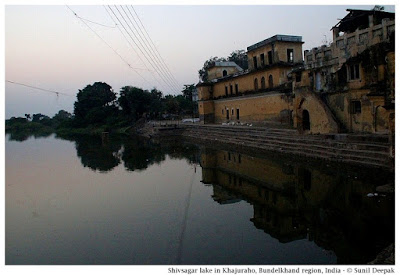

ओरछा का नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो है जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और आगरा से नियमित फ्लाइटों से जुड़ा है।

झांसी ओरछा का नजदीकी रेल मुख्यालय है। दिल्ली, आगरा, भोपाल, मुम्बई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी के लिए अनेक रेलगाड़ियां हैं। वैसे ओरछा तक भी रेलवे लाइन है जहां पैसेन्जर ट्रैन से पहुंचा जा सकता है।

ओरछा झांसी-खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। दिल्ली, आगरा, भोपाल, ग्वालियर और वाराणसी से यहां से लिए नियमित बसें चलती हैं।

दशावतार मंदिर, देवगढ़

दशावतार का विष्णु मंदिर

देवगढ़ का इतिहास में बहुत ही ख़ास स्थान रहा है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अन्य दर्शनीय स्थलों में मुख्य हैं- सैपुरा ग्राम से 3 मील (लगभग 4.8 कि.मी.) पश्चिम की ओर पहाड़ी पर एक चतुष्कोण कोट, नीचे मैदान में एक भव्य विष्णु का मंदिर, यहाँ से एक फलांग पर वराह मंदिर, पास ही एक विशाल दुर्ग के खंडहर, इसके पश्चात दो और दुर्गों के भग्नावशेष, एक दुर्ग के विशाल घेरे में 31 जैन मंदिरों और अनेक भवनों के खंडहर।

देवगढ़ में सब मिला कर 300 के लगभग अभिलेख मिले हैं, जो 8वीं शती से लेकर 18वीं शती तक के हैं। इनमें ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा अंकित अठारह लिपियों का अभिलेख तो अद्वितीय ही है। चंदेल नरेशों के अभिलेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तट के निकट पहाड़ी पर 24 मंदिरों के अवशेष हैं, जो 7वीं शती ई. से 12वीं शती ई. तक बने थे।

देवगढ़ का शायद सर्वोत्कृष्ट स्मारक ‘दशावतार का विष्णु मंदिर’ है, जो अपनी रमणीय कला के लिए भारत भर के उच्च कोटि के मंदिरों में गिना जाता है। इसका समय छठी शती ई. माना जाता है, जब गुप्त वास्तु कला अपने पूर्ण विकास पर थी। मंदिर का समय भग्नप्राय अवस्था में है, किन्तु यह निश्चित है कि प्रारम्भ में इसमें अन्य गुप्त कालीन देवालयों की भांति ही गर्भगृह के चतुर्दिक पटा हुआ प्रदक्षिणा पथ रहा होगा।

इस मंदिर के एक के बजाए चार प्रवेश द्वार थे और उन सबके सामने छोटे-छोटे मंडप तथा सीढ़ियां थीं। चारों कोनों में चार छोटे मंदिर थे। इनके शिखर आमलकों से अलंकृत थे, क्योंकि खंडहरों से अनेक आमलक प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक सीढ़ियों की पंक्ति के पास एक गोखा था। मुख्य मंदिर के चतुर्दिक कई छोटे मंदिर थे, जिनकी कुर्सियाँ मुख्य मंदिर की कुर्सी से नीची हैं। ये मुख्य मंदिर के बाद में बने थे।

इनमें से एक पर पुष्पावलियों तथा अधोशीर्ष स्तूप का अलंकरण अंकित है। यह अलंकरण देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर स्थित मध्ययुगीन जैन मंदिरों में भी प्रचुरता से प्रयुक्त है। दशावतार मंदिर में गुप्त वास्तु कला के प्रारूपिक उदाहरण मिलते हैं, जैसे, विशाल स्तम्भ, जिनके दंड पर अर्ध अथवा तीन चौथाई भाग में अलंकृत गोल पट्टक बने हैं। ऐसे एक स्तम्भ पर छठी शती के अंतिम भाग की गुप्त लिपि में एक अभिलेख पाया गया है, जिससे उपर्युक्त अलंकरण का गुप्त कालीन होना सिद्ध होता है।

इस मंदिर की वास्तु कला की दूसरी विशेषता चैत्य वातायनों के घेरों में कई प्रकार के उत्कीर्ण चित्र हैं। इन चित्रों में प्रवेश द्वार या मूर्ति रखने के अवकाश भी प्रदर्शित हैं। इनके अतिरिक्त सारनाथ की मूर्तिकला का विशिष्ट अभिप्राय स्वस्तिकाकार शीर्ष सहित स्तम्भयुग्म भी इस मंदिर के चैत्यवातायनों के घेरों में उत्कीर्ण है। दशावतार मंदिर का शिखर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संरचना है। पूर्व गुप्त कालीन मंदिरों में शिखरों का अभाव है

यह विश्व का इकलौता मंदिर है, जहां भगवान विष्णु के दशावतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया है। इसी वजह से

इसे दशावतार पुकारा गया। दशावतार मंदिर को इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहां रामायण और महाभारत की देव प्रतिमाओं का अनूठा संगम है। मूर्तियों में जहां द्रौपदी और पांडव एक साथ दर्शाए गए हैं, वहीं हाथी की पुकार पर सब कुछ छोड़ विष्णु प्रतिमा का भी एक-एक भाव अपने आप में नायाब है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, जो पंच ललित कलाएं हैं, जिनके आधार पर हमारी संपूर्ण कलाएं समाहित की जाती हैं, उन सभी कलाओं का यहां की मूर्तियों में दर्शन मिलता है। यहां की मूर्तियों में भारतीय दर्शन के सभी प्राचीन धार्मिक चिन्हों- हाथी, शंख पुष्प, कमल आदि का भी समावेश किया गया है, जो देश के दूसरे हिस्सों की शिल्पकृतियों में नहीं मिलता। कई मूर्ति शिल्पकारों का तो यहां तक कहना है कि देवगढ़ में हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना देखने को मिलता है।

इतिहासकारों के मुताबिक, पुरातात्विक महत्व के हिसाब से जो वैष्णव कला से संबंधित मूर्ति शिल्प है उसके चंद मंदिर ही विश्व में बचे हैं जो अंकोरवाट, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में हैं। इनके अलावा सिर्फ दशावतार मंदिर ही इस श्रंखला की आखिरी कड़ी है।

यहां की मूर्तियों में सबसे लोकप्रिय गजेंद्र की मोक्ष मुद्रा इतनी वास्तविक और सजीव है कि उसे देखते ही पता चलता है कि भगवान विष्णु बहुत ही हड़बड़ी में आए हैं। उन्होंने पादुकाएं भी नहीं पहनी हैं। नंगे पैर हैं और ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी आपात स्थिति में जा रहे हों। इसके अलावा जिस हाथी का उद्धार करने विष्णु साक्षात आए, उसकी मुद्रा भी बेहद अहम है। हाथी को देखने से लगता है कि वह मृतप्राय स्थिति में है और उसे भगवान विष्णु के अलावा कोई उद्धारक नहीं दिखाई दे रहा। उसके चेहरे पर पीड़ा की जो रेखाएं हैं उसे मूर्ति शिल्प के जरिये इतने वास्तविक तरीके से उकेरा गया है कि उसे देखकर प्रतीत होता है कि यह मूर्ति न होकर साक्षात हाथी खड़ा हो गया हो। इसके अलावा शेषसाही प्रतिमा पर अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि जो एक व्यक्ति शयन की स्थिति में होता है तो बहुत ही आरामदेह मुद्रा में होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारी चिंताओं से मुक्त होकर शयन कर रहा है।

इसी तर्ज पर भगवान विष्णु के चेहरे के जो भाव मूर्ति शिल्पकार ने उकेरे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम की मुद्रा में भगवान हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं।

इतिहासकारों के मुताबिक, 15वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों में ये खासियत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मुगलकाल से जो मूर्तिकला का क्षरण शुरू हुआ, उसके बाद मूर्ति शिल्प में न वह हुनर रह गया है और न वह कौशल रह गया है, और न ही वह परंपरा जीवित रह पाई।

माँ वनखंडी देवी का इतिहास

शेष जी भी अपने सहस्र मुख से जिसका वर्णन नहीं कर सकते, शंकर जिसको अपने पंचमुख से नहीं कह सकते,चारो वेदों के ज्ञाता, जगत के रचनाकार ब्रम्ह चार मुख से, सर्वज्ञ विष्णु,एवं कार्तिकेय छः मुख से विघ्नहर्ता-सर्वसिद्धिकर्ता गणेश योगिन्द्रो के गुरु भी जिसकी शक्ति का बखान नही कर पाते, जिनके गुणों के वर्णन में सरस्वती भी जड़ीभूत हो जाती हैं, सनत्कुमार,धर्म,सनंदन,सनातन ,सनक,कपिल, सूर्य,एवं ब्रम्हा के अन्य श्रेष्ठ एवं सिद्ध पुत्र श्री जिनके गुण नही कह सकते तो दुसरे जड़ बुद्धियों की क्या कहें| ब्रम्हा, विष्णु, शिव आदि जिनके चरण कमलो का ध्यान करते हैं,जो भक्तो के लिए ही साध्य है एवं दूसरो के लिए दुर्लभ हैं | कोई कोई ही जिनके गुणों का कुछ-कुछ वर्णन-कीर्तन जानते हैं,उनसे अधिक ज्ञानियों के गुरु गणेश जानते हैं एवं सबसे अधिक सर्वज्ञ शंकर जानते हैं |

परमात्मा की वह चित्त रूपिणी शक्ति जो कालक्रमानुसार विभिन्न रूप धारण करती है तथा ब्रम्हा,विष्णु,महेश जिसकी कृपा से रक्षा करते हैं वह त्रिदेवों की चित्त रूपिणी शक्ति माँ वनखंडी कालपी धाम में निवास करती हैं | भक्तो के हितार्थ शक्ति स्वरूपा माँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कालों में अनेक लीलाओं द्वारा अपने स्वरुप का दर्शन कराती हैं | सृष्टि के प्रारंभ से निराकार स्वरुप में प्रतिष्ठित यह शक्तिपुंज जो वर्तमान में वनखंड में विराजत होने के कारण वनखंडी तथा अच्छे-अच्छे शूरमाओं अभिमानिओं एवं विघ्नों का खंडन करने के कारण बलखंडी नाम से जानी जाती हैं |

प्राचीन काल में सुधांशु नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नही थी | एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में घूमते हुए उनके घर के सामने से निकले | अपने घर के बहार उन्होंने सुधांशु ब्राम्हण को दुखी: अवस्था में बैठे हुए देखा | उस अवस्था में बोथे देख देवर्षि को उसपर दया आयी | उन्होंने उससे दुखी होने का कारन पुछा | ब्राम्हण ने संतान सुख न होने की अपनी व्यथा कही एवं संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की | नारद ने कहा की वह उसकी बात को भगवान से कहकर उसके दू:ख को मिटाने की प्रार्थना करेंगे | उस ब्राम्हण की बात को सुनकर नारद जी विष्णुलोक पहुंचे एवं भगवान् विष्णु से उस ब्राम्हण की बात कही | भगवान् एन कहा कि इस जन्म में उसके कोई संतान योग नही है | यही बात नारद जी ने ब्रम्हा एवं भगवान् शंकर से पूछी | उन्होंने ने भी यही जवाब दिया | यह बात नारद जी वापस लौटकर उस ब्राम्हण को बताई | निसंतान ब्राम्हण यह सुनकर दू:खी हुआ पर भावी को कौन बदल सकता है | कुछ वर्षोपरांत एक दिन सात वर्ष कि एक कन्या उसके द्वार के सामने सेः कहते हुए निकली कि ” जो कोई मुझे हलुआ-पूड़ी का भोजन कराएगा वह मनवांछित वर पायेगा |” यह बात उस सुधांशु ब्राम्हण की पत्नी ने सुनीं तो दौड़कर बहार आयी | ब्राम्हण पत्नि ने उस कन्या को बुलाया, उस आदर से बैठाकर पूछा कि ” मै यदि आपको हलुआ-पूड़ी खिलाऊं तो क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ?” “हाँ अवश्य पूर्ण होगी |” ऐसा उस कन्या ने कहा | तत्पश्चात उस ब्राम्हण पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उस कन्या को हलुआ-पूड़ी का भोजन कराया | भोजनोपरांत ब्राम्हण पत्नी ने कहा- देवी मेरे कोई संतान नही है ,कृपया मुझे संतान सु:ख का वर दीजिये | कन्या ने ब्राम्हण पत्नी से “तथास्तु” कहा | इसके बाद ब्राम्हण पत्नी ने उस कन्या से उसका नाम व धाम के बारे में पूछा | उस कन्या ने अपना नाम जगदम्बिका तथा अपना धाम अम्बिकावन बताया | समय पर ब्राम्हण को पुत्र प्राप्ति हुई | पुत्र धीरे-धीरे जब कुछ बड़ा हुआ कुछ समय पश्चात एक दिन देवर्षि नारद जी का पुन: आगमन हुआ | नारद जी ने उस ब्राम्हण से पूछा ये पुत्र किसका है ? तो ब्राम्हण ने बताया कि यह पुत्र मेरा है | नारद जी को पहले तो विश्वास नही हुआ, फिर उस ब्राम्हण कि बात सुनकर भगवान् विष्णु के लोक में जाकर उनसे ब्राम्हण पुत्र के बारे में चर्चा की | भगवान् ने कहा ऐसा हो ही नही सकता की ब्राम्हण को कोई संतान हो | यही बात ब्रम्हा और भगवान् शंकर ने भी कही | तब नारद जी ने त्रिदेवों से स्वयं चलकर देखने के लिए प्रार्थना की | नारद जी की प्रार्थना पर त्रिदेव नारद जी के साथ ब्राम्हण के यहाँ पधारे | ब्राम्हण से पुत्र प्राप्ति का सम्पूर्ण वृतांत जानकार त्रिदेव नारद जी एवं वह ब्राम्हण के साथ अम्बिकावन को प्रस्थान किये | अम्बिकावन में उन्हें वह देवी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई दिखी | उस समय सर्दी का मौसम था एवं शीत लहर ले साथ वर्षा भी हो रही थी | अत्यंत शीत लहर के कारण इन्हें ब्राम्हण के साथ-साथ सर्दी का बहुत तेजी से अनुभव हो रहा था | ये सभी उस देवी को देख कर पहुंचे तो देखा कि देवी के सिर पर बहुत बड़ा जूड़ा बंधा हुआ है एवं पास में ही एक पात्र में घृत(घी) रखा हुआ है | उस कन्या ने इन्हें ठण्ड से कांपते हुए देखा तो पास में रखे हुए घी को अपने बालों में लगाकर उसमे अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी ताकि इनकी ठण्ड दूर हो सके | परन्तु यह दृश्य देखकर सभी अत्यतेंन भयभीत हो गए एवं देवी से अग्नि शांति हेतु प्रार्थना करने लगे, तब देवी ने अग्नि को शांत कर पुछा , की आप किस लिए यहाँ आये हुए हैं ? त्रिदेव अपने आने का सम्पूर्ण कारन बताते हुए बोले; “देवी हम सब कुछ जान चुके हैं कि आप सर्व समर्थ हैं | जो हम नही कर सकते है वो आप कर सकती हैं | यह अम्बिका वन ही अपना कालपी धाम है और माता जगदम्बिका ही माँ वनखंडी हैं | कोई-कोई इन्हें योग माया के नाम से जानते हैं | ”वर्तमान काल में झांसी कानपुर रेलवे लाइन ब्रिटिश काल के समय जब बिछाई जा रही थी , उस समय के अंग्रेज अधिकारी तथा कालपी के पटवारी कानूगो आदि उस स्थान का सर्वेक्षण कर रहे थे उस समय ब्रिटिश अधिकारी को दो सफ़ेद शेर दिखाई दिए | ब्रिटिश अधिकारी ने उनका शिकार करना चाहा तो साथ के लोगो ने ऐसा न करने का विनय किया | उनकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए अधिकारी हिचका इतने में वो शेर आगे निकल गए | किन्तु अधिकारी का मन नही माना एवं उसने उन शेरों का पीछा किया | अधिकारी के साथ दुसरे अन्य लोग भी उनके साथ चले | जंगल में विचरते हुए वे शेर एक झड़ी की तरफ आकर गम हो गए | जब सभी लोग घूम कर उस घनी झाडी के सामने आये तो वे शेर पत्थर के बने हुए वहां पर बैठे थे |

उनके (शेरों के) पीछे झाड़ियों के अन्दर माँ की पिण्डी का दर्शन हो रहा था | उस समय यह पूरा क्षेत्र घनघोर जंगल के रूप में था माँ की पिण्डी झाड़ियों में एक टीले के ऊपर दबी हुई थी | जो अपना हल्का सा आभास दे रही थी | उस दृश्य को देखकर वह अंग्रेज अधिकारी एवं उनके साथ के सभी लोग भयभीत एवं चकित हो गए एवं आश्चर्य-चकित अवश्था में उलटे पैरों वापस लौट पड़े |जिस विवरण को उस समय के पटवारी ने अपनी दैनिक डायरी में लिपिबद्ध किया | कुछ समय तक यह घटना चन्द ही लोगो तक रही लेकिन उसी समय एक और घटना घटी | आस-पास क्षेत्र के चरवाहे जंगल में अपने जानवर चराया करते थे | उनमे से एक चरवाहे की गाय जो बछड़े को जन्म देने के उपरांत जंगल में चरने को आती थी किन्तु शाम को जब पहुँचती तो उसके थानों में दूध नही रहता था | चरवाहा इस बात को देख कर कुछ दिन हैरान रहा | उसके बाद इसकी जांच करने का निश्चय किया कि इस गाय का दूध कौन निकाल लेता है | यह सोच कर दुसरे दिन उसने जंगल में चरते समय उस गाय का पीछा किया | तो उसने देखा की गाय एक टीले पर जाकर झाड़ियों के बीच में खड़ी हुई तथा उस टीले पर दिखाई दे रहे एक पत्थर पर गाय के थनों से दूध निकल कर बहने लगा|

जैसे वह गाय उस दूध से उस पत्थर का अभिषेक कर रही हो | उस दृश्य को देखकर चरवाहा अत्यतेंन आश्चर्य-चकित हुआ एवं उसने अपने साथियों को बुला कर यह दृश्य दिखाया | उन सबने यह दृश्य देख कर उस पत्थर को निकलना चाह किन्तु जितना वो खोदते उतना ही वो पत्थर गहरा होता जाता था | अंत में उस पत्थर को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया एवं सभी अपने-अपने घर को आ गए | रात्री में उस चरवाहे को माँ ने स्वप्न में बताया कि मैं जगतजननी जगदम्बा हूँ| तथा वह मेरा ही स्थान है | वहां पर जो कोई भी हलुआ-पूड़ी का मुझे भोग लगाएगा उसकी सभी अभिलाषाओं की मैं पूर्ति करुँगी |

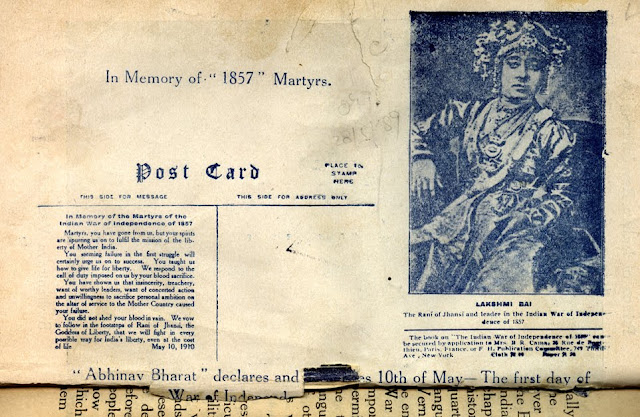

When Shivaji Maharaj met Bundelkhand Kesri Chatrsaal

When Shivaji Maharaj met Bundelkhand Kesri Chatrsaal

The meeting is a monumental event in India’s history. It laid the foundations of Hindu rule in Bundelkhand – a pivotal and strategically very important province.

The content of what Maharaja Chhatrasal said to Shivaji is brought out beautifully by Lal Kavi (actual name Gorelal Purohit) in Chhatraprakash.

Chhatrasal Bundela said

पिता हमारे सुबा दोडे I तुर्कन पर अजमेय खांडे I

तिन चम्पती के नंद हम, ससि नववाई काहि I

हम भूले सियो वृथा, हितु जानी कै वाहि I

एड एक शिवराज निबाही I करे अपने चित कि चाही I

आठ पातशाही झुक झोरे, सुबनी बांधी डआंड ले छओरे I

ऐसे गुण सिवराज के I बसे चित में आई I

मिलिवोई मन में धन्यो I मनसी मत जो बनाई I

Loosely translated it means: “My father (Champat Rai) ravaged the province and rose against the Turks (Mughals). But his three sons have not been able to live up to his ideals. Only Shivaji has been able to follow what is correct and do what his heart says. Eight rulers have been defeated by him.

“I am much inspired by these deeds of Shivaji. Hence I want to meet Shivaji and obey whatever is asked of him.”

Chhatrasal Bundela intended to join the growing armies of Chhatrapati Shivaji, but Shivaji gave a beautiful reply, in which he tried to stir Chhatrasal’s patriotic feelings for the liberation of his own Bundelkhand from tyrannical Mughal rule. He wanted Chhatrasal Bundela to free and work for the prosperity of his rayat in Bundelkhand, rather than just be a sardar in the Maratha army in the Deccan.

Shivaji’s reply is also found in Lal Kavi’s Chhatraprakash –

सिवा किसा सुनि कैकही तुमि छत्री सिरताज I

जीत अपनी भूम को, करो देश को राज I

करो देश को राज छतोरे, हम तुमतै कबहुं नाही न्यारे I

दैरी देस मुगलानको मारो, दबटी दिली के दल संहारौ I

तुरकन की परतीत न मानो I तुम केहार तुरकन गज जानो I

तुरकन में ना विवेक विलोक्यो I मिलन गये उन्हे तुम रोकयो I

Translation: Chhatrasal, you are like the crown jewel of kshatriyas. You should fight and win back your lands and rule over them. I am not different than you. Fight and defeat the Mughals. Make their armies run away. Do not trust the Turkis (Mughals). You are a lion, and the Turks are elephants. They are untrustworthy, you go to meet them, they will put hurdles in front.

Thus, inspired by Chhatrapati Shivaji, Maharaja Chhatrasal Bundela returned to his Bundelkhand. Then began the long struggle to liberate Bundelkhand from the despotic rule of the Mughals. It is said that Chhatrapati Shivaji also granted Maharaja Chhatrasal Bundela, a sword.

Dudhai Varhaavtaar – An Unknown Gem from Chandela

"During the end of twelfth century and start of thirteenth century, two brothers Devpat and Khovpat were residing at Devgadh. As per legends, they had access to the philosopher’s stone (paras mani), which made them very rich. They constructed various temples in and around Devgadh, including Dudhai. As per a legend, the Badi and Choti Barat temples at Dudhai were constructed by them. The old name of Dudhai was Maholi (as mentioned in “Bharat ke Digambar Jain Tirth”) & Dugdhakupya (as mentioned in “Epigraphia Indica vol I, page 214”)"

- Ruchira Shrivastava

The definitive history of the town can be traced from the Mughal period when it attained certain importance. Abul Fazl mentions that Lalitpur and Dudhai were parganas under the Chanderi Sarkar which in turn was one of the Sarkar under the Malwa suba. The first scholarly reference of Dudhai comes from Alexander Cunningham in his survey reports. He visited the town in 1874-75 and described its monuments in details. He tells that the village was situated on the ridge to the north of the Ram Sagar, a large artificial lake. He further tells that with construction of roads connecting with other villages, the people of Dudhai who earlier emigrated had started to return. He also touched upon the legends and traditions on the history of the place. The next reference is from A Fuhrer however he merely repeated what was mentioned in Cunningham’s reports. In 1889, Keilhorn, in Indian Antiquary vol. XVIIII, edited the inscriptions at a temple in Dudhai. However he remained silent on the monuments of the place. 1889 also sees an attempt from P C Mukherji who described the antiquities of Lalitpur in great details. This was an important work from the scholar as it contained a good number of plates providing plans and sketchings of the monuments and ruins. The Imperial Gazetteer of India for United Provinces of Agra and Oudh, prepared in 1905, refers Dudhai as a ruined town standing on the bank of an artificial tank. The same position is taken in the Jhansi Gazetteer, prepared in 1909, where Dudhai is referred as a decayed village. The Gazetteer of the North-Western Provinces ascribed these monuments to the ancient Gonds however the people were unanimous in referring them to Raja Jalandhar Chandel.

The ASI (Archaeological Survey of India) website mentions thirteen protected monuments at Dudhai village. These can be put into three different regions around the village. The first region is where we find larger and lesser Surang with few other temples including Jain temples. The second region is where rock-cut Narasimha is found and the third region is where are found Bania ki Barat and few other ruins. Larger and Lesser Surang

Lesser Surang (Choti Sarai) – It is called lesser surang as its spire does not reach very high in comparison to the other temple, known as larger surang. However in plan and dimensions, it would be a larger temple than the latter. Cunningham mentions that this was a Brahma temple however it is a tri-kuta (triple shrines) temple consisting of three cells, dedicated to Brahma, Shiva and Vishnu. Only two cells have survived, the one dedicated to Vishnu is no more intact. The temple would have been dedicated to Shiva in most probability as evident from its design and orientation.

Larger Surang (Badi Sarai) – This temple is built on a jagati (platform) and is a twin temple consisting of two back to back shrines. These shrines face opposite directions, east and west. Both these shrines share a common tower which is now in very bad state of preservation. The temple can be entered through its two entrances, from east and west. The temple is consisted of a mandapa, maha-mandapa and garbha-grhas.

Lintel of Shiva Cell

Shiva The three cells (garbha-grhas) were connected to a common mandapa, roof of which has not survived the toll of time. There is no antarala (vestibule) in front of these cells as these all open directly to the common mandapa. The lintel of the garbha-grha doorways are adorned with various images including Nava-grhas (nine planets) and Sapta-matrikas (seven mothers) along with the images of dedicatory deity. The lintel of the grabha-grha of Brahma shows Brahma on the lalata-bimba while Gayatri and Savitri on its terminals. The lintel of the Shiva cell shows dancing Shiva at lalata-bimba with Vishnu and Brahma on its terminals.

Lintel of Brahma Cell

Brahma A Shivalinga is placed inside the cell dedicated to Shiva while the cell dedicated to Brahma is empty. There would have been individual towers above three individual cells however only the tower above the Brahma cell has survived but in very bad shape of preservation. The temple would have been raised above a high rising jagati (platform) which was approached through a flight of steps. Six inscriptions are found in this temple and from these it can be fairly stated that the temple was constructed during the Chandela period of first decade of the eleventh century, under the reign of prince Devalabdhi, nephew of the Chandela king Yashoverman.

North-west view The central portion consists of two rooms with a doorway between them, so that there is no back wall against which a statue could be placed. In the absence of any large figure or any other distinguishing feature, it is very hard to determine to whom this elegant temple was dedicated. Also this peculiar plan of back to back shrines is indeed a rare design.

Shiva Temple Linga or Mahadev Temple – Only the garbha-grha of this temple remains now. It houses a Shivalinga inside.

Varaha

Varaha with serpent in front

Varaha Back This large Varaha is installed near the large and lesser Surang. This Varaha is carved on the very similar lines as of the famous Varaha image at Khajuraho. All the body of the animal is carved with multitude of images. Among the other images, we find the dashavatara (ten incarnations) of Vishnu on its back.

Secrets of Bundelkhand - Neelkantheswar Temple Pali

Neelkantheswar Temple Pali

Neelkantheswar, is a famous temple dedicated to Lord Shiva. It is said to be the oldest temple of Lord Shiva near in Pali area of Lalitpur district, about 25 km from Lalitpur.

The idol of Lord Shiva in this temple is unique in that it has three heads, and it is considered to be one and only Avatar of Lord Shiva. Pali .

This temple is situated amid dense forests on a hillock and this place is also famous for betel growing.

The temple dates back to the Chandela period, and legend has it that the idol came out in its own from the mountain and the temple was built around it.

A very huge fair (mela) is held here every year during the Maha Shivratri festival. A procession of devotees can be witnessed on this day.

यहाँ के राजा आज भी भगवन श्री राम चंद्र हैं

ओरछा का राज न सिर्फ राम के नाम पर चलता है, बल्कि मंदिर में विराजे राम सरकारी गार्ड आफ ऑनर के साथ ही जागते-सोते हैं.

'दिवस ओरछा रहत हैं, रेन अयोध्या बास'. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में जन्में राम देश-दुनिया में भले ही भगवान के रूप में पूजे जाते हैं,लेकिन ओरछा में रियासत काल से ही राम को 'भगवान' के साथ-साथ 'राजा'माना गया है. यही कारण है कि आजादी के बाद से सरकार के सेनानी रोज इन्हें राजा के रूप में चार बार सलामी देते हैं. गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था सरकार ने की है.

यह मिथक है कि ओरछा रियासत काल में रानी कुंवरगनेश अयोध्या से भगवान राम को पुत्र की भांति ओरछा लाई थीं. यहां उन्होंने राम को पुत्रवत मान राजतिलक कराया और फिर तभी से मंदिर में विराजे राम भगवान के साथ-साथ राजा के रूप में स्वीकार किए गए.

देश और दुनिया में अकेले ओरछा ही ऐसा मंदिर है, जहां भगवान राम राजा के रूप में मान्य हैं. सरकार ने भी 'भगवान' को 'राजा' माना है. राजा की सुरक्षा और सम्मान में सरकार ने यहां मंदिर में सेनानी तैनात किए हैं. मंदिर के मुख्यद्वार पर पहरेदार के रूप में सेनानी 24 घंटे में चार बार सलामी देता है.

गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी का वक्त सुबह 8 बजे, दोपहर 12.30 बजे, रात 8 बजे और देर रात 1.00 बजे नियत है. इन चारों वक्त मंदिर में आरती होती है.

मंदिर के पुजारी रमाकांत शरण बताते हैं कि यहां अयोध्या के भगवान राम राजा के रूप में विराजित हैं. वे कहते हैं- "ओरछा में आज भी राम राजा की ही सरकार चलती है."

यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि ओरछा नगरी की सीमा में किसी भी नेता अथवा अधिकारी को सलामी नहीं दी जाती और न ही कोई यहां अपने वाहन पर लगी बत्ती को जलाकर आता है. जून 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ओरछा आईं तो यह सुन कर हतप्रभ रह गईं कि यहां राम को राजा के रुप में मान्यता मिली हुई है, इसलिए यहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सलामी नहीं दी जाती.झाँसी का नाम पहले बलवंत नगर था या शंकर गढ़ या मंजमहल ??????

Untold tales from Mahabharata

The Mahabharat is one of the two major epics in Sanskrit of ancient India. It contains over one lakh couplets and is thrice as long as the Bible. However, only a fraction of the narration actually deals with the main story with the rest containing additional myths and teachings. It clearly states: “what is found here may be found elsewhere but what is not found here cannot be found elsewhere.” Take a look at some untold and unknown stories from this great scripture…

2/25

2

1. The story of five golden arrows

As Kaurawas were losing the battle of Mahabharata, Duryodhana approached Bhisma one night and accused him of not fighting the Mahabharata war to his full strength because of his affection for Pandavas. Bhisma greatly angered, immediately picked up 5 golden arrows and chanted mantras declaring tomorrow he will kill 5 pandavas with the 5 golden arrows. Duryodhana not having faith in his words asked Bhisma to give custody of 5 golden arrows saying that he will keep them and will return them next morning.

3/25

3

A flash back

Long back before the Mahabharata war, Pandavas were living in exile in a forest. Duryodhana placed his camp on the opposite side of the pond where Pandavas were staying. Once while Duryodhana was taking bath in that pond, the heavenly prince Gandharvas also came down. Duryodhana picked a fight with them only to be deafeted and captured. Arjuna saved Duryodhana and set him free. Duryodhana was ashamed but being a Kshatriya, told Arjuna to ask for a boon. Arjuna replied he would ask for the honour gift later when he needed it.

4/25

4

Arjuna asks for his gift

It was during that night of Mahabharata war, when Krishna reminded Arjuna of his unsatisfied boon and told him to go to Duryodhana and ask for 5 golden arrows. When Arjuna asked for the arrows Duryodhana was shocked but being a kshatriya and bound by his promise he had to honour his words. He asked who told you about golden arrows, Arjuna replied who else other than Lord Krishna. Duryodhana again went to Bhisma and requested for another five golden arrows. To this Bhisma laughed and replied that is not possible.

5/25

5

2. The birth of Dronacharya

The birth of Dronacharya, the Guru of the Pandavas and Kauravas in the Mahabharata, is very interesting. It would not be wrong to say that Dronacharya is the first test tube baby in the world. Rishi Bharadwaja is the father of Dronacharya and mother is an Apasara name Krithaji. One evening Rishi Bharadwaja was getting ready to do his evening prayers. He went to the Ganga River to take his usual bath but was amazed to find a beautiful woman bathing at his usual spot in the river.

6/25

6

First test tube baby?

On seeing Rishi Bharadwaja, the beautiful Apsara Krithaji got out of the Ganga River wearing a single loin cloth. Rishi Bharadwaja was moved by the heavenly beauty of the Apsara. Overpowered by the moment, the sage involuntarily emitted his semen. The Rishi collected this sperm in a clay pot and stored it in a dark place in his Ashram. Drona was born in this pot. 'Dronam' means pot and 'Dronar' is one who was born from the pot.

7/25

7

3. Sehdeva ate his father’s brain, literally!

When Pandu, the father of the Pandavas, was about to die, he wished for his sons to partake of his brain so that they inherit his wisdom and knowledge. Only Sahadeva paid heed, though; it is said that with the first bite of his father’s brain, he gained knowledge of all that had happened in the universe. With the second he gained knowledge of the present happenings, and with the third he came to know of all that would occur in the future.

8/25

8

A vow of silence

Sahadeva, often relegated to silence in the story along with his brother Nakul, is known for his prescience. He is said to have known all along that a great war would come to cleanse the land, but he did not announce it lest that would bring it about. As it happened, staying silent about it did not help either.

9/25

9

4. When Duryodhan approached Sahadeva

Sahadeva who had eaten the flesh of his father Pandu after his death could not only see past, and future but also had a great knowledge in Astrology. This is the reason why Shakuni sent Duryodhana to Sahadeva to ask the mahurat (right time) of the Mahabharat War. Sahadeva being honest had disclosed it to Duryodhan in spite knowing the fact that Duryodhan was his real enemy in the battle.

10/25

10

5. Balarama was Abhimanyu’s father–in–law

Abhimanyu ‘s wife Vatsala was the daughter of Balarama. Balarama wanted that Vatsala should marry Laxman, Duryodhana’s son. Abhimanyu and Vatsala both loved each other and wanted to get married. Abhimanyu took the help of his brother Ghatotkacha (a daitya) who tricked Laxman and terrified him. Ghatotkach then flew away with Vatsala and went to his brother Abhimanyu. Laxman was very upset from all this and he vowed that he will not marry throughout his life.

11/25

11

6. The sacrifice of Iravan

Iravan, the son of Arjun and naga princess Uloopi, sacrificed himself to goddess Kali to ensure the victory of his father and his team in the Kurukshetra war. He however, had a last wish – He wanted to marry a girl before he died. Now, getting a girl who knew her husband would die in few days was a tricky task. So, Lord Krishna took the form of Mohini, married Iravan and even wept like a widow after her husband died.

12/25

12

7. Dhritarashtra had a son with his maid servant

Yuyutsu was born to Sauvali, a maid servant who attended Dhritarashtra and looked upon the royal household. Sauvali was not kshatriya but belonged to the Vaishya class. She was appointed to look after Dhritarashtra when Gandhari was declared pregnant. Dhritarashtra was mesmerized by the maid’s charm and used her, both for his physical and sexual gratification. Thus, was born Yuyutsu, the dasi putra of Dhritarashtra.

13/25

13

8. Duryodhana’s dilemmas

Duryodhan is lying in the battle field, awaiting death, badly bruised by the wounds inflicted by Bhima. He kept his three fingers in a raised position and is unable to speak. All the efforts made by his men to understand the meaning proved to be futile. Seeing his plight Krishna approached him and said "I know what issues occupied your mind. I will address them".

14/25

14

Questions and their answers

Krishna identified the issues as - not building a fort around Hastinapur, not persuading Vidur to fight the battle, not making Aswathama the commander-in-chief after the death of Dronacharya. Krishna explained further that if you would have built a fort, I would have asked Nakul to mount the horse and destroy the fort; if you would have succeeded in persuading Vidur to participate in the battle, I would also fought the battle and if Aswathama was made the commander-in-chief, I would have made Yudhistir angry.

15/25

15

Duryodhana could peacefully die

On hearing this Duryodhan closed all the fingers and within seconds he left his body. Many of us do not know that Nakul can drive his horse even in heavy rain without getting wet. He travels with such a speed between a drop and another drop, without getting wet. Only Nakul can do this among Kaurav and Pandav warriors. It also seems that if Yudhistir gets angry, everything that falls within the range of his eye sight will be burnt.

16/25

16

9. How Udupi fed the Kurukshetra warriors

Five thousand years ago, the Kurukshetra war, between the Pandavas and the Kauravas, was the mother of all battles. All the kings – hundreds of them – aligned themselves on one side or the other. The king of Udupi however chose to remain neutral. He spoke to Krishna and said, ‘Those who fight battles have to eat. I will be the caterer for this battle.’ Many of the Udupi people are caterers even today.

17/25

17

No wastage

The battle lasted 18 days, and every day, thousand soldiers died. So the Udupi king had to cook that much less food, otherwise it would go waste. The amazing thing was that every day, the food was exactly enough for all the soldiers and no food was wasted. After a few days, people were amazed, ‘How is he managing to cook the exact amount of food!’ No one could know how many people had died on any given day.

18/25

18

Krishna’s maya

When someone asked the kind of Udupi, ‘How do you manage this?’ the king replied, ‘Every night I go to Krishna’s tent. Krishna likes to eat boiled groundnuts in the night so I peel them and keep them in a bowl. After he is done I count how many nuts has he eaten. If it’s 10 peanuts, I know tomorrow 10,000 people will be dead. So the next day when I cook lunch, I cook for 10,000 people less.

19/25

19

10. Karna's Last Test

Karna was lying on the battlefield gasping for breath in his last moments. Krishna assumed the form of an indigent Brahmin and approached him wanting to test his generosity. Krishna exclaimed: "Karna! Karna!" Karna asked him: "Who are you, Sir?" Krishna (as the poor Brahmin) replied: "For a long time I have been hearing about your reputation as a charitable person. Today I came to ask you for a gift." "Certainly, I shall give you whatever you want", replied Karna.

20/25

20

Krishna asks for gold

"I want a small quantity of gold", said Krishna. Karna opened his mouth, showed the gold fillings for his teeth and said: "I shall give this to you. You can take them". Assuming a tone of revulsion, Krishna said: “Do you expect me to break your teeth and take the gold from them? How can I do such a wicked deed?” Karna picked up a stone, knocked out his teeth and offered them to the "Brahmin".

21/25

21

A step further

Krishna in his guise as Brahmin wanted to test Karna further. "What? Are you giving me as gift teeth dripping with blood? I cannot accept this. I am leaving", he said. Karna pleaded: "Swami, please wait." Even while he was unable to move, Karna took out his arrow and aimed it at the sky. Immediately rain dropped from the clouds. Cleaning the teeth with the rainwater, Karna offered the teeth with both his hands.

22/25

22

Krishna reveals himself

Karna asked: "Who are you, Sir"? Krishna said: "I am Krishna. I admire your spirit of sacrifice. In any circumstance you have never given up your spirit of sacrifice. Ask me what you want." Beholding Krishna's beauteous form, Karna said with folded hands: "Krishna! To have the vision of the Lord before one's passing is the goal of human existence. You came to me and blessed me with your form. This is enough for me. I offer my salutations to you."

23/25

23

11. A tale of true friendship

Once Duryodhana's wife Bhanumathi and Karna were playing a game of dice. As the game progressed, it was evident that Karna was winning and Bhanumathi was losing. Just then Duryodhana entered his queen's chamber. Karna had his back to the door while Bhanumathi was facing it. Seeing her husband coming, she was about to stand up. As she was just rising, Karna, thinking that she was trying to get away, snatched at her drape, studded with pearls.

24/25

24

The thread snapped

Tugged at by Karna's powerful hands, the thread snapped and all the pearls rolled on the floor. Queen Bhanumathi was stunned and did not know what to say or do. She was afraid that, for no fault of hers, she would be misunderstood by her husband because of Karna's offensive and insensitive behavior. Seeing her shocked state and sensing that something was wrong, Karna turned round and saw his friend Duryodhana. He was also deeply shocked and distressed beyond words.

25

A strong bond

Here he was, in the royal chamber, playing a game of dice with his friend's wife and, as if this was not enough, he had the audacity to catch her clothes, thus embarrassing and endangering her chaste reputation. He stood dumbfounded and transfixed. As both Bhanumathi and Karna look down sheepishly, unable to meet Duryodhana's eyes, the Kaurava scion only asks, "Should I just collect the beads, or string them as well."

Bundelkhand Kesri Chatrsal - महाराजा छत्रसाल

‘‘इत जमना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस।

छत्रसाल से लरन की रही न काह होंस।’’

मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन ‘शत्रु और संघर्ष’ ही विरासत में मिले हों, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवनभर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमामय स्थापना ही नहीं की थी, वरन साहित्य सृजन कर जीवंत काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किये थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है वीरों और हीरोंवाली माटी के इस लाड़ले सपूत ने कलम और करवाल को एक-सी गरिमा प्रदान की थी। मूल ऊर्जा का केंद्रः ओरछा बुंदेलखंड में सन 1531 से गढ़ कुंडार के उतरांत ओरछा ही राज्य के रूप में मूल ऊर्जा केंद्र रहा है। हेमकर्ण की वंश परंपरा में सन 1501 में ओरछा में रुद्रप्रताप सिंह राज्यारूढ़ हुए, जिनके पुत्रों में ज्येष्ठ भारतीचंद्र 1539 में ओरछज्ञ के राजा बने तब बंटवारे में राव उदयजीत सिंह को महेबा (महोबा नहीं) का जागीरदार बनाया गया, इन्ही की वंश परंपरा में चंपतराय महेबा गद्दी पर जिन परिस्थितियों में आसीन हुए उसके बारे में लाल कवि ने ‘छत्रप्रकाश’ में कहा है-‘‘प्रलय पयोधि उमंग में ज्यों गोकुल जदुदाय त्यों बूड़त बुंदेल कुल राख्यों चंपतराय।’’

किंतु पूरे जीवनभर विदेशी मुगलों से संघर्ष करते हुए इस रणबांकुरे बुंदेला को अपने ही विश्वासघातियों के कारण सन 1661 में अपनी वीरांगना रानी लालकुंआरि के साथ आत्माहुति देनी पड़ी।

छत्रसाल के पिता चंपतराय जब मुग़ल सेना से घिर गये तो उन्होंने अपनी पत्नी 'रानी लाल कुंवरि' के साथ अपनी ही कटार से प्राण त्याग दिये, किंतु मुग़लों को स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल उस समय चौदह वर्ष की आयु के थे। अपने बड़े भाई 'अंगद राय' के साथ वह कुछ दिनों मामा के घर रहे, किंतु उनके मन में सदैव मुग़लों से बदला लेकर पितृ ऋण से मुक्त होने की अभिलाषा थी। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र-शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा।

दस वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। अंगद राय ने जब सैनिक बनकर राजा जयसिंह के यहाँ कार्य करना चाहा तो छोटे भाई छत्रसाल को यह सहन नहीं हुआ। छत्रसाल ने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर एक छोटी सा सैनिक दल तैयार करने का विचार किया। छोटी सी पूंजी से उन्होंने 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया और मुग़लों पर आक्रमण करने की तैयारी की। 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल युद्ध भूमि में कूद पड़े।

'बुंदेलखंड के शिवाजी' के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून, 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। वनभूमि की गोद में जन्में, वनदेवों की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। पांच वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेबसिंह धंधेर के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता-पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गये। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पंवार वंश की कन्या देवकुंअरि से विवाह किया।

जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छिनी पायी हो, निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर मां-बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धनबल भी न हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परंतु उसके पास था बुंदेली शौर्य का संस्कार, बहादुर मां-माप का अदम्य साहस और ‘वीर वसुंधरा’ की गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया वरन् एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भरती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया।

राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे अतः औंरगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मइ्र 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल ने दिखायी और देवगढ़ (छिंदवाड़ा) के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल ने जी-जान लगा दिया। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में ‘भलेभाई’ के नाम से विभूषित किया गयाउनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते पर इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर न बांध मुगल भाई-भतीजेवाद में बंट गया तो छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी।

इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उन्होंने शिवाजी से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो शिवाजी ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियेां का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी एवं समर्थ गुरु रामदास के आशीषों सहित ‘भवानी’ तलवार भेंट की-

करो देस के राज छतारे हम तुम तें कबहूं नहीं न्यारे। दौर देस मुगलन को मारो दपटि दिली के दल संहारो। तुम हो महावीर मरदाने करि हो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुमको हम राखें तो सब सुयस हमारे भाषे।

छत्रसाल बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसे लोगों को पहले हटाया जो मुग़लों की मदद कर रहे थे।

शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आयी परंतु तत्कालीन बुंदेल भूमि की स्थितियां बिलकुल मिन्न थीं। अधिकाश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे, छत्रसाल के भाई-बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन-संपत्ति कुछ था नहीं। दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की ही सलाह दी।

ओरछेश सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतनशाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर, थोड़ी-सी पैत्रिक संपत्ति के रूप में वापस की जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी-सी सेना तैयार कर ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार वि.सं. 1728 (सन 1671) के शुभ मुहूर्त में शहंशाह आलम औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज्य स्थापना का बीड़ा उठाया। छत्रसाल की प्रारंभिक सेना में राजे-रजवाड़े नहीं थे अपितु तेली बारी, मुसलमान, मनिहार आदि जातियों से आनेवाले सेनानी ही शामिल हुए थे। चचेरे भाई बलदीवान अवश्य उनके साथ थे। छत्रसाल का पहला आक्रमण हुआ अपने माता-पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों पर। मुगल मातहत कुंअरसिंह को ही कैद नहीं किया गया बल्कि उसकी मदद को आये हाशिम खां की धुनाई की गयी और सिरोंज एवं तिबरा लूट डाले गये। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांटकर पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्हेांने धमोनी, मेहर, बांसा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए।

ग्वालियर-खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खां की सेना को पराजित किया, बाद में नरवर भी जीता। सन 1671 में ही कुलगुरु नरहरि दास ने भी विजय का आशीष छत्रसाल को दिया। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को सवा करोड़ रुपये प्राप्त हुए पर औरंगजेब इससे छत्रसाल पर टूट-सा पड़ा। उसने सेनपति रणदूल्हा के नेतृत्व में आठ सवारों सहित तीस हजारी सेना भेजकर गढ़ाकोटा के पास छत्रसाल पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ पर दणदूल्हा (रुहल्ला खां) न केवल पराजित हुआ वरन भरपूर युद्ध सामग्री छोड़कर जन बचाकर उसे भागना पड़ा। इस विजय से छत्रसाल के हौसले काफी बुलंद हो गये।

सन 1671-80 की अवधि में छत्रसाल ने चित्रकूट से लेकर ग्वालियर तक और कालपी से गढ़ाकोटा तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत में जो स्थान समर्थगुरु रामदास का है वही स्थान बुन्देलखंड में 'प्राणनाथ' का रहा है, जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। प्राणनाथ छत्रसाल के मार्ग दर्शक, अध्यात्मिक गुरु और विचारक थे।

सन 1675 में छत्रसाल की भेंट प्रणामी पंथ के प्रणेता संत प्राणनाथ से हुई जिन्होंने छत्रसाल को आशीर्वाद दिया-

छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होय। इसी अवधि में छत्रसाल ने पन्ना के गौड़ राजा को हराकर, उसे अपनी राजधानी बनाया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1744 की गोधूलि बेला में स्वामी प्राणनाथ ने विधिवत छत्रसाल का पन्ना में राज्यभिषेक किया। विजय यात्रा के दूसरे सोपान में छत्रसाल ने अपनी रणपताका लहराते हुए सागर, दमोह, एरछ, जलापुर, मोदेहा, भुस्करा, महोबा, राठ, पनवाड़ी, अजनेर, कालपी और विदिशा का किला जीत डाला। आतंक के मारे अनेक मुगल फौजदार स्वयं ही छत्रसाल को चैथ देने लगे। बघेलखंड, मालवा, राजस्थान और पंजाब तक छत्रसाल ने युद्ध जीते। परिणामतः यमुना, चंबल, नर्मदा और टोंस मे क्षेत्र में बुंदेला राज्य स्थापित हो गया। सन 1707 में औरंगजेब का निध्न हो गया। उसके पुत्र आजम ने बराबरी से व्यवहार कर सूबेदारी देनी चाही पर छत्रसाल ने संप्रभु राज्य के आगे यह अस्वीकार कर दी। महाराज छत्रसाल पर इलाहाबाद के नवाब मुहम्मद बंगस का ऐतिहासिक आक्रमण हुआ। इस समय छत्रसाल लगभग 80 वर्ष के वृद्ध हो चले थे और उनके दोनों पुत्रों में अनबन थी। जैतपुर में छत्रसाल पराजित हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्हेांने बाजीराव पेशवा को पुराना संदर्भ देते हुए सौ छंदों का एक काव्यात्मक पत्र भेजा जिसकी दो पंक्तियां थीं

"जो गति गज और ग्राह की सो गति भई है आज बाजी जात बुन्देल की राखौ बाजी लाज।"

फलतः बाजीराव की सेना आने पर बंगश की पराजय ही नहीं हुई वरन उसे प्राण बचाकर अपमानित हो, भागना पड़ा। छत्रसाल युद्ध में टूट चले थे, लेकिन मराठों के सहयोग से उन्हेांने कलंक का टीका सम्मान से पोंछ डाला। यहीं कारण था छत्रसाल ने अपने अंतिम समय में जब राज्य का बंटवारा किया तो बाजीराव को तीसरा पुत्र मानते हुए बुंदेलखंड झांसी, सागर, गुरसराय, काल्पी, गरौठा, गुना, सिरोंज और हटा आदि हिस्से के साथ राजनर्तकी मस्तानी भी उपहार में दी।

कतिपय इतिहासकार इसे एक संधि के अनुसार दिया हुआ बताते हैं पर जो भी हो अपनी ही माटी के दो वंशों, मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्ति को पराजित करने में जो एकता दिखायी, वह अनुकरणीय है। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हिरदेशाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य-संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया।

4 अप्रैल 1729 को छत्रसाल ने विजय उत्सव मनाया। इस विजयोत्सव में बाजीराव का अभिनन्दन किया गया और बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। प्रथम पुत्र हृदयशाह पन्ना, मऊ, गढ़कोटा, कालिंजर, एरिछ, धामोनी इलाका के ज़मींदार हो गये जिसकी आमदनी 42 लाख रू. थी। दूसरे पुत्र जगतराय को जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरिला, इलाका सौपा गया जिसकी आय 36 लाख थी। बाजीराव पेशवा को काल्पी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदय नगर मिलाकर 33 लाख आय की जागीर सौपी गयी। छत्रसाल का राज्य प्रसिद्ध चंदेल महाराजा कीर्तिवर्धन से बड़ा था। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक भी थे। वह शस्त्रों का आदर करते थे। वह अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे। वह स्वयं भी बहुत विद्वान् थे। वह कवि थे, शांति के समय में कविता करना छत्रसाल का प्रिय कार्य रहा है। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है

राज्य संचालन के बारे में उनका सूत्र उनके ही शब्दों मेंः राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाहि छत्रसाल ता राज को, बार न बांको जाहि।

यही कारण था कि छत्रसाल को अपने अंतिम दिनों में वृहद राज्य के सुप्रशासन से एक करोड़ आठ लाख रुपये की आय होती थी। उनके एक पत्र से स्वष्ट होता है कि उन्होंने अंतिम समय 14 करोड़ रुपये राज्य के खजाने में (तब) शेष छोड़े थे। प्रतापी छत्रसाल ने पौष शुक्ल तृतीया भृगुवार संवत् 1788 (दिसंबर 1731) को छतरपुर (नौ गांव) के निकट मऊ सहानिया के छुवेला ताल पर अपना शरीर त्यागा और विंध्य की अपत्यिका में भारतीय आकाश पर सदा-सदा के लिए जगमगाते सितारे बन गये। छत्रसाल की तलवार जितनी धारदार थी, कलम भी उतनी ही तीक्ष्ण थी। वे स्वयं कवि तो थे ही कवियों का श्रेष्ठतम सम्मान भी करते थे। अद्वितीय उदाहरण है कि कवि भूषण के बुंदेलखंड में आने पर आगवानी में जब छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया तो भूषण कह उठेः

और राव राजा एक चित्र में न ल्याऊं- अब, साटू कौं सराहौं, के सराहौं छत्रसाल को।।

The Temples of Bundelkhand - Neelkanth Temple

The Temples of Bundelkhand - Neelkanth Temple

One whose Throat is Blue

I bow to Nilakantha [who has] ten arms, three eyes,

is sky-clad [and] lord of the directions,

dark-eyed and adorned by/with poison.

— Translated by Rohini Bakshi

One of the most famous legends, which has been described in the Bhagavata Purana, the Mahabharata, and the Vishnu Purana, is that of samudra manthan, or churning of the ocean. It is about the time when the gods and demons fought and the demons often got the upper hand. On being appealed to, Lord Vishnu advised the gods to solve the problem diplomatically, which resulted in an alliance between the gods and demons to churn the sea of milk for the nectar of immortality, which they would divide equally between them.

Lord Vishnu assured the gods that he would ensure that they alone got the nectar of immortality. During the churning, many objects came up. One was the halahala, a pot of potent poison which could destroy everyone. Again, on Lord Vishnu’s advice, the gods approached Lord Shiva, who was the only one capable of swallowing it without being affected. Lord Shiva swallowed the poison while his consort Goddess Parvati, it is said, held his neck to prevent it from going into his stomach. The poison turned his throat blue, which is why he’s called Neelkanth, or the one with a blue throat. Though the poison didn’t harm him, Lord Shiva’s throat was burning and he came to earth to rest.

According to legend, that place was Kalinjar where the Chandela rulers, who were Shiva bhakts, built in the 10th century a magnificent Neelkanth temple. The Chandela rulers of Bundelkhand also built the Kalinjar fort, which lives up to its name, ‘The destroyer of time’, between the 9th and 13th centuries. It is one of the few forts that stood against the invasions of Mahmud of Ghazni. It lies on a hilly plateau, 1,203 ft above the plains in the Vindhya range.

The entrance to the fort and the palaces inside are impressive, but it was Neelkanth temple that took my breath away. It was the best part of my trip to Bundelkhand. From the top, the 165 steps that lead down to it in a long and winding route look daunting, but don’t let that deter you. It’s worth every bit of the effort.

Though the scenery accompanying the journey down the steps is enough to refresh tired feet, it was the first sight of the Grecian altar-looking 16-pillared yagna mandap from the top that was enough to give us a sense of purpose. We continued with renewed vigour. The mandap, which is said to have once been covered, now stands under the open sky as a testimony to time.

There are carvings and statues on the rocks all along the route. At the museum of Kalinjar fort, the Archaeological Survey of India officer said that out of the 874 specimens of sculpture they had there, most were found during excavations of the temple. I can well believe him after seeing the riches there. A door leads to the village. On the way, an adorable Ganesha statue keeps guard. On the rock, just a little way above the mandap, are spectacular statues of Chamundi Devi. Behind the mandap is a small shrine cut into the rock itself, with a tall Shivling installed in it. The unique feature of the Shivling is that it is always wet near the throat portion, even if there is a drought or famine in this area.

The door of the cave is a massive stone shutter-like thing, which the pujari told me used to move, but they no longer know the secret lever. To the right of the temple, a few steps down, is the most amazing statue of Kal Bhairav (incarnation of Lord Shiva) carved in the rocks. This is easy to miss as most people return from the mandap area. It is 24 ft high, 17 ft wide, has 18 arms, and is garlanded by skulls. The statue is majestic and stunning, and gave us the feel of the power of destiny, for which it is worshipped. Just above the temple is a natural water source that never dries up.

Water continually drips onto the Shivling, keeping the neck moist. Thirty-five steps lead up to the sarovar cut in the mountains behind the temple. It is said that this contains treasure, and there are some indications written on its walls. I don’t know how true this is, for surely someone must have found it if it was material treasure. To my mind, it’s treasure of the spiritual kind, for I felt a great sense of peace here.

नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर

नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर

नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर

- वामन पुराण में कालिंजर को नीलकण्ठ का निवास स्थल माना गया है:

| “ | कालन्जरे नीलकण्ठं सरश्वामनुत्तम॥ हंसयुक्तं महाकोश्यां सर्वपाप प्रणाशनम॥ | ” | ||||||

| ||||||||

कालिंजर किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए दो द्वारों से होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफ़ाएँ तथा चट्टानों को काट कर बनाई शिल्पाकृतियाँ बनायी गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेशद्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिवस्तुति है व अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मन्दिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है।

बुन्देलखण्ड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किन्तु कितना भी सूखा पड़े, यह स्रोत कभी नहीं सूखता है। चन्देल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चन्देल राजपूत जो यहाँ पण्डित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गये भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर, अपने कंठ में रोके रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य ही है।

मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता रहता है। ऊपरी भाग स्थित जलस्रोत हेतु चट्टानों को काटकर दो कुञ्ड बनाए गए हैं जिन्हें स्वर्गारोहण कुञ्ड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराशकर बनायी गई काल-भैरव की एक प्रतिमा भी है। इनके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियाँ चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई हैं।शिवलिंग के समीप ही भगवती पार्वती एवं भैरव की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं।

प्रवेशद्वार के दोनों ही ओर ढेरों देवी-देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गयी हैं। कई टूटे स्तंभों के परस्पर आयताकार स्थित स्तंभों के अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कि इन पर छः मंजिला मन्दिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी यहाँ ढेरों पाषाण शिल्प के नमूने हैं, जो कालक्षय के कारण जीर्णावस्था में हैं।

कालिंजर का किला

कालिंजर का उल्लेख अनेक युगों से होता आया है। इसका वर्णन व उल्लेख करने वाले कुछ ग्रन्थ इस प्रकार से हैं:

- ऋगवेद में इसके वर्णन के अनुसार इसे चेदिदेश का अंग माना गया था।

| “ | यथा चिच्चैद्यः कशुः शतमुष्ट्रानां ददत्सहस्रा दश गोनाम् ॥३७॥ यो मे हिरण्यसंदृशो दश राज्ञो अमंहत ।अधस्पदा इच्चैद्यस्य कृष्टयश्चर्मम्ना अभितो जनाः ॥३८॥ | ” |

- विष्णु पुराण में इसका परिक्षेत्र विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत्त माना गया है:

| “ | महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः॥ विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ | ” |

- गरुड़ पुराण में कालिंजर के महत्त्व को स्वीकारते हुए इसे महातीर्थ एवं परमतीर्थ की संज्ञा दी गई है।

| “ | गौवर्णं परमं तीर्थ, तीर्थ माहिष्मती पुरी॥ कालंजर महातीर्थ, शुक्रतीर्थ मनुत्तमम्॥ | ” |

- तथा सम्पूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त कर मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है:

| “ | कृते शोचे मुक्तिदश्च शांर्ग्ङ्गधारीतन्दिके॥ विरजं सर्वदं तीर्थ स्वर्णाक्षंतीर्थमुतमम्॥ | ” |

- वायु पुराण के अनुसार विषपान पश्चात भगवान शिव का कण्ठ नीला पड़ गया और काल को भस्म करने के कारण यहाँ का नाम कालिंजर पड़ गया।

| “ | तत्र कालं जरिष्यामि तथा गिरिवरोत्तमे॥ तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः॥ | ” |

- वायु पुराण में ही कहा गया है कि जो व्यक्ति कालन्जर में श्राद्ध करता है, उसे पुण्य लाभ होता है।:

| “ | कालन्जरे दशार्णायं नैमिषै कुरुजांगले॥ वाराणस्या तु नगर्या तुदेयं तु यन्ततः॥ | ” |

- कूर्म पुराण में शिव जी के यहाँ काल को जीर्ण करने का उल्लेख है, इसलिये भविष्य में इसका नाम कालंजर होगा।:

| “ | काले महेश निहते लोकनाथः पितामहः। अचायत वरं रुद्रम सजीवो यं भवित्वति॥ इत्थेतत्परम तीर्थ कालंजर मितिशृतम। गत्वाम्यार्च्य महादेवं गाआणपत्यं स विन्द्यति॥ | ” |

- वामन पुराण में कालिंजर को नीलकण्ठ का निवास स्थल माना गया है:

| “ | कालन्जरे नीलकण्ठं सरश्वामनुत्तम॥ हंसयुक्तं महाकोश्यां सर्वपाप प्रणाशनम॥ | ” |

- वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचन्द्र जी ने एक कुत्ते के कहने पर ब्राह्मण को कालिंजर का कुलपति नियुक्त किया।

| “ | कालन्जरे महाराज कौलपत्य प्रतीप्ताम॥ एतत्छुत्वा तुरामेण कालेपत्यं भिषेचितः॥ | ” |

- महाभारत में वेद व्यास ने इस क्षेत्र को वेदों का ही अंश माना है, व कहा है कि इसकी सीमाएं कुरु, पांचाल, मत्स्य, दशार्ण, आदि से जुड़ी हुई हैं।

| “ | सन्ति रम्याजनपदा वहवन्ना: पारितः कुरुन। पांचालश्च-चेदि-मत्स्याश्च शूरसेनाः पटच्चरा॥११॥ दशार्णा: नवराष्ट्रश्च मल्लः सात्वा, युगन्धराः। कुन्ति राष्ट्र सुविस्तीर्ण सुराष्ट्रावन्त्यस्तथा॥ | ” |

- इनके अलावा भविष्य पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण एवं कालिंजर महात्म्य नामक ग्रन्थों में भी इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन है।

कालिञ्जर अर्थात समय का विनाशक – काल: अर्थात समय, एवं जय : अर्थात विनाश। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार सागर मन्थन उपरान्त भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं अपने कण्ठ में ही रोक लिया था, जिससे उनका कण्ठ नीला हो गया था, अतः वे नीलकण्ठ कहलाये।तब वे कालन्जर आये व यहाँ काल पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से कालिन्जर स्थित शिव मन्दिर को नीलकंठ भी कहते हैं।तभी से इस पहाड़ी को ही पवित्र तीर्थ माना जाता है।

पद्म पुराण में इस क्षेत्र को नवऊखल यानि सात पवित्र स्थलों में से एक बताया गया है।इसे विश्व का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। मत्स्य पुराण में इस क्षेत्र को अवन्तिका एवं अमरकंटक के साथ अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथों तथा बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इसे कालगिरि कहा गया है। कालिंजर तीर्थ की महिमा ब्रह्म पुराण (अ.६३) में भी वर्णित है।इस घाटी क्षेत्र को घने वन तथा घास के खुले मैदान, दोनों ही घेरे हुए हैं। यहाँ का प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने व ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिये एक आदर्श स्थान बनाता है।

कालिन्जर शब्द (कालञ्जर) प्राचीन पौराणिक हिन्दू ग्रन्थों में उल्लेख तो पाता है, किन्तु इस किले का सही सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है, किन्तु जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चन्देल वंश के संस्थापक चंद्र वर्मा ने की थी वहीं कुछ इतिहासवेत्ताओं का मानना है कि इसकी स्थापना केदारवर्मन द्बारा द्वितीय-चौथी शताब्दी में करवायी गई थी। एक अन्य मान्यता अनुसार औरंगज़ेब ने इसके कुछ द्वारों का निर्माण कराया था। हिन्दू पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार इस स्थान का नाम सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा है।

१६वीं शताब्दी के फारसी इतिहासवेत्ता फिरिश्ता के अनुसार, कालिन्जर नामक शहर की स्थापना किसी केदार राजा ने ७वीं शताब्दी में की थी। उसमें यह दुर्ग चन्देल शासन से प्रकाश में आया। चन्देल-काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चन्देल राजा ने करवाया था।चन्देल शासकों द्वारा कालिन्जराधिपति ("कालिन्जर के अधिपति ") की उपाधि का प्रयोग उनके द्वारा इस दुर्ग को दिये गए महत्त्व को दर्शाता है।

कालिञ्जर, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जिले में कलिंजर नगरी में स्थित एक पौराणिक सन्दर्भ वाला, ऐतिहासिक दुर्ग है जो इतिहास में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन मन्दिर नगरी-खजुराहो के निकट ही स्थित है। कलिंजर नगरी का मुख्य महत्त्व विन्ध्य पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर इसी नाम के पर्वत पर स्थित इसी नाम के दुर्ग के कारण भी है। यहाँ का दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में एक माना जाता है।

इस पर्वत को हिन्दू धर्म के लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं, व भगवान शिव के भक्त यहाँ के मन्दिर में बड़ी संख्या में आते हैं। प्राचीन काल में यह जेजाकभुक्ति (जयशक्ति चन्देल) साम्राज्य के अधीन था। इसके बाद यह दुर्ग यहाँ के कई राजवंशों जैसे चन्देल राजपूतों के अधीन १०वीं शताब्दी तक, तदोपरांत रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमांयू जैसे प्रसिद्ध आक्रांताओं ने आक्रमण किए लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे।

अनेक प्रयासों के बाद भी आरम्भिक मुगल बादशाह भी कालिंजर के किले को जीत नहीं पाए। अन्तत: मुगल बादशाह अकबर ने इसे जीता व मुगलों से होते हुए यह राजा छत्रसाल के हाथों अन्ततः अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इस दुर्ग में कई प्राचीन मन्दिर हैं, जिनमें से कई तो गुप्त वंश के तृतीय -५वीं शताब्दी तक के ज्ञात हुए हैं। यहाँ शिल्पकला के बहुत से अद्भुत उदाहरण हैं।

इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिन्दू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े-बड़े आक्रमण हुए हैं, एवं इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे के हाथों में चलता चला गया। किन्तु केवल चन्देल शासकों के अलावा,कोई भी राजा इस पर लम्बा शासन नहीं कर पाया।

सतयुग में कालिंजर चेदि नरेश राजा उपरिचरि बसु के अधीन रहा व इसकी राजधानी सूक्तिमति नगरी थी।त्रेता युग में यह कौशल राज्य के अन्तर्गत्त आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब कोसल नरेश राम ने इसे किन्ही कारणों से भरवंशीय ब्राह्मणों को दे दिया था। द्वापर युग में यह पुनः चेदि वंश के अधीन आ गया एवं तब इसका राजा शिशुपाल था। उसके बाद यह मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आया। कलियुग में कालिंजर के किले पर सर्वप्रथम उल्लिखित नाम दुष्यंत- शकुंतला के पुत्र भरत का है।

इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार उसने चार किले बनवाए थे जिसमें कालिंजर का सर्वाधिक महत्त्व है। तदोपरांत महात्मा बुद्ध (५६३-४८० ई.पू.) के समय यहाँ चेदि वंश का आधिपत्य रहा। महात्मा बुद्ध की यात्रा के वर्णन में उनके कालिंजर आने का भी उल्लेख है। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया व विंध्य-आटवीं नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पाण्डुवंशियों का आधिपत्य रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विन्ध्य आटवीं नाम से उल्लेख है। इनके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अधीन भी रहा।

गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया एवं नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। तब चन्देल शासक उनहीं के माण्डलिक राजा हुआ करते थे। तब के लगभग हरेक ग्रन्थ या अभिलेखों में कालिन्जर का उल्लेख मिलता है।२४९ ई. में यहाँ हैहय वंशी कृष्णराज का शासन था, एवं चतुर्थ शताब्दी में नागों का अधिकार हुआ, जिन्होंने यहाँ नीलकंठ महादेव का मन्दिर बनवाया। तत्पश्चात सत्ता गुप्त वंश को हस्तांतरित हुई।प्राचीन काल में यह जेजाकभुक्ति (जयशक्ति चन्देल) साम्राज्य के अधीन था।

९वीं से १५वीं शताब्दी तक यहाँ चन्देल शासकों का शासन था। चन्देल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमांयू ने आक्रमण किए लेकिन जीतने में असफल रहे।[9][3] १०२३ में महमूद गज़नवी ने कालिंजर पर आक्रमण कर यहाँ से लूट का माल ले गया था, किन्तु किले पर अधिकार नहीं किया था। इसके बाद अनेक प्रयासों के बाद भी आरम्भिक मुगल कालिंजर के किले को जीत नहीं पाए।

मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा, जिसने १५२६ में राजा हसन खां मेवातपति से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया किन्तु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किन्तु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं पर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चन्देलों से युद्ध करते हुए २२ मई १५४५ में उसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र(तोप) से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूरी पर गिरकर फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। अन्तत: बड़े संघर्ष एवं प्रयास के बाद १५६९ में अकबर ने यह दुर्ग जीता और अपने नवरत्नों में एक बीरबल को उपहारस्वरूप प्रदान किया।

बाबर एवं अकबर, आदि के द्वारा किये गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आइने अकबरी, आदि ग्रन्थों में मिलते हैं।बीरबल के बाद यह दुर्ग बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। छत्रसाल के बाद इस किले पर पन्ना के शासक हरदेव शाह ने अधिकार कर लिया। १८१२ ई. में यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया।१८५७ के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कालिंजर दुर्ग की प्रधान भूमिका रही थी। तब इस पर एक छोटी ब्रिटिश टुकड़ी का अधिकार था। १८१२ ई. में ब्रिटिश टुकड़ियां बुन्देलखण्ड पहुंचीं। काफ़ी संघर्ष के उपरान्त उन्हें दुर्ग पर अधिकार मिला। कालिंजर दुर्ग पर ब्रिटिश शासन की अधीनता इसके लिये एक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई।

पुराने अभिजात वर्ग के हाथों से निकल कर अब यह नये नौकरशाहों के हाथों में आ गया था, जिन लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को अपनी स्वामिभक्ति के प्रदर्शन करने हेतु इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाये गए नुक्सान के चिह्न अभी भी इसकी दीवारों एवं अन्दर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं।

दुर्ग एवं इसके नीचे तलहटी में बसा कस्बा, दोनों ही इतिहासकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ मन्दिरों के अवशेष, मूर्तियां, शिलालेख एवं गुफ़ाएं, आदि सभी उनके रुचि के साधन हैं। कालिंजर दुर्ग में कोटि तीर्थ के निकट लगभग २० हजार वर्ष पुरानी शंख लिपि स्थित है जिसमें रामायण काल में वनवास के समय भगवान राम के कालिंजर आगमन का भी उल्लेख किया गया है।

इसके अनुसार श्रीराम, सीता कुंड के पास सीता सेज में ठहरे थे। कालिंजर शोध संस्थान के तत्कालीन निदेशक अरविंद छिरौलिया के कथनानुसार इस दुर्ग का विवरण अनेक हिन्दु पौराणिक ग्रन्थों जैसे पद्म पुराण व वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा बुड्ढा-बुड्ढी सरोवर व नीलकंठ मंदिर में नौवीं शताब्दी की पांडुलिपियां संचित हैं, जिनमें चंदेल-वंश कालीन समय का वर्णन मिलता है। दुर्ग के प्रथम द्वार में १६वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा लिखवाई गई प्रशस्ति की लिपि भी है।

दुर्ग के समीपस्थ ही काफिर घाटी है। इसमें शेरशाह सूरी के भतीजे इस्लाम शाह की १५४५ई० में लगवायी गई प्रशस्ति भी यहाँ उपस्थित है। इस्लाम शाह ने अपना दिल्ली पर राजतिलक होने के बाद यहाँ के कोटि तीर्थ में बने मन्दिरों को तुड़वाकर उनके सुन्दर नक्काशीदार स्तंभों का प्रयोग यहाँ बनी मस्जिद में किया था। इसी मस्जिद के बगल में एक चबूतरा (ख़ुतबा) बनवाया था, जिसपर बैठकर उसने ये शाही फ़रमान सुनाया था, कि अब से कालिन्जर कोई तीर्थ नहीं रहेगा, एवं मूर्ति-पूजा को हमेशा के लिये निषेध कर दिया था। इसका नाम भी बदल कर शेरशाह की याद में शेरकोह (अर्थात शेर का पर्वत) कर दिया था।

बी डी गुप्ता के अनुसार कालिंजर के यशस्वी राजा व रानी दुर्गावती के पिता कीर्तिवर्मन सहित उनके ७२ सहयोगियों की हत्या भी उसी ने करवायी थी।[3] दुर्ग में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व के ढेरों शिलालेख जगह-जगह मिलते हैं, जिनमें से अनेक लेख हजारों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल के भी हैं

कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर ७०० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई १०८ फ़ीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाये तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली, आदि।प्रतीत होता है कि इसकी संरचना में वास्तुकार ने अग्नि पुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रन्थों के अनुसार की है।

किले के बीचों-बीच अजय पलका नामक एक झील है जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे तीन मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए सात दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे में एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं, जिनमें मान्यता के अनुसार यहाँ के छुपे हुए खजाने की जगह का रहस्य भी छुपा हुआ है।

इसका उल्लेख करते कुछ मध्यकालीन ग्रन्थ इस प्रकार से हैं: चन्देल काल के अनेक विद्वानों ने इसका वर्णन अनेक ग्रन्थों में किया है, जिनमेम से कुछ प्रमुख हैं: प्रबोध चन्द्रोदय, रूपकषटकम, आल्हखण्ड, आदि।

पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चन्दबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कालिंजर की प्रशंसा की है। मध्य काल (१६वीं शताब्दी) में यह सुल्तानों के अधीन हो गया। तब की लिखी पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता रहा है।

मुगल काल में इसका उल्लेख बाबरनामा एवं आइने अकबरी में आता है। बाद में बुन्देलों के अधिकार में रहा। लाल कवि विरचित छत्रप्रकाश में इसका वर्णन आता है।

यहाँ की भूमि पर बैठकर ही अनेक ऋषियों-मुनियों ने वेदों की ऋचाओं का सृजन किया था। यहीं नारद संहिता, बृहस्पति सूत्र, आदि की रचना हुई। आदि कवि वाल्मीकि ने यहीं वाल्मीकि रामायण का सृजन किया व महाकवि व्यास ने वेदों की रचना, तथा कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास ने भी निकट ही रामचरितमानस की रचना भी यहीं की थी।

जगनिक ने आल्हखण्ड ग्रंथ का सृजन किया, चन्देल नरेश गण्ड ने अनेक काव्यों का भावनात्मक सृजन यहीं किया, जिनके द्वारा महमूद गजनवी भी मित्र रूप में परिवर्तित हो गया। महान कवि पद्माकर यहीं थे, व संस्कृत ग्रन्थ प्रबोधचन्द्रोदय के रचयिता भी यहीं हुए थे। कालीदास व बाणभट्ट जैसे साहित्यकार विन्ध्य आटवीं से प्रभावित होकर यहाँ का वर्णन अपने ग्रन्थों में करते रहे। बुन्देलखण्ड के कवि घासीराम व्यास, कृष्णदास ने भी यहाँ के भावनात्मक एवं कलात्मक वर्णन किये हैं।

महाराज छत्रसाल व भी उत्तम कोटि के कवि रहे हैं। उन्होंने व सुप्रसिद्ध लालकवि ने भी यहाँ के उल्लेख अपनी कविताओं के माध्यम से किये हैं। महाकवि भूषण ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तत्कालीन सोलंकी राजा ने ही उन्हें भूषण की पद्वी से विभूषित किया था। लिखते हैं:

“दुज कन्नौज कुल कश्यपी, रत्नाकर सुतधीर। बसत त्रिविक्रमपुर सदा, तरनि तनुजा तीर॥

वीर बीरबर से जहाँ, उपजे कवि अरु भूप। देव बिहारीश्वर जहां, विश्वेश्वर तद्रूप॥

कुलकलंक चितकूटपति, साहस शील समुद्र। कवि भूषण पद्वी दई, हृदयराम सुत रुद्र॥”

इनके अलावा प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने रानी दुर्गावती नामक उपन्यास में रानी दुर्गावती को कालिंजर नरेश कीर्तिसिंह की पुत्री बताया है। रानी ने दलपत शाह से प्रेम विवाह किया था व अकबर की सेना से युद्ध करते हुए काम आ गयीं। अब्रिहा नामक ग्रन्थ में जेजाकभुक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसकी व्याख्या अंग्रेज़ विद्वान रोनाल्ड ने की है व बताया है कि कालिंजर इसका ही एक भाग था। अरब विद्वान यात्री इब्न बतूता ने यहाँ का भ्रमण किया था व विस्तार से उल्लेख किया है। जैन विद्वानों ने इसे जैन तीर्थ माना है व उसे कल्याण-कटक नाम से बताया है। बौद्ध ग्रन्थों में इसे कंचन पर्वत, कारगीक पर्वत एवं चित्रकूट नाम से लिखा है। टॉलमी के भौगोलिक मानचित्र में प्रसाइके को यमुना नदी के दक्षिण में दिखाया गया है, जिसकी राजधानी कालिंजर बतायी है। तबकात-ए-नासिरी में दिल्ली के सुल्तान अल्तमश के १२३३ ई. में कालिंजर पर आक्रमण के उद्देश्य से बढ़ने के बारे में उल्लेख है। यहाँ का राजा तब डर के भाग गया व इस क्षेत्र को खूब लूटा गया को तत्कालीन हिसाब से २५ लाख से अधिक था।

The Forts of Bundelkhand - Mysterious Kalinjar Fort