कंडोलिया मंदिर, उत्तराखंड

मंदिर के बारे में दो कथाएँ सुनने को मिलीं. पहली यह कि कुमाऊँ क्षेत्र से कोई दुल्हन पौड़ी आई तो अपने साथ अपने इष्ट देवता को कंडी ( छोटी टोकरी ) में रख कर ले आई. जिसे बाद में ऊँचे स्थान पर स्थापित किया गया. स्थान और मंदिर का नाम कंडोलिया मंदिर पड़ गया. दूसरी कथा ये है कि डूंगरियाल नेगी समाज ने अपने इष्ट गोरिल देवता को पौड़ी में बसने का अनुरोध किया था. पहले स्थापना नीचे चौक में की गई परन्तु देवता ने स्वयं को शिखर पर स्थापित करने को कहा. उन्हें कंडी में ले जा कर पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया गया इसलिए स्थान और मंदिर कंडोलिया कहलाए. हर जून में यहाँ तीन दिन का भंडारा और मेला लगता है.

पौड़ी बस अड्डे से मंदिर के लिए आसानी से सवारी मिल जाती है. समुद्र तल से पौड़ी की ऊँचाई 1815 मीटर है. नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है जो 108 किमी दूर है और एअरपोर्ट देहरादून में है जो 155 किमी दूर है. मंदिर के पास सुंदर पार्क, बच्चों के झूले और कार पार्किंग है. लगभग दो किमी आगे क्यूंकालेश्वर मंदिर और रांसी स्टेडियम भी देखा जा सकता है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

|

| कंडोलिया देवता का निवास |

|

| प्रवेश द्वार |

|

| मंदिर की सीढ़ियाँ |

|

| ठा. गुलाब सिंह गौरी सिंह नेगी मु. पौड़ी अपनी तरफ से कन्डोलिया देवता का मकान व आँगन बनाया है 15-07-1989 |

|

| मनौतियाँ पूरा होने की प्रतीक घंटियां |

|

| धनुष बाण |

|

| मंदिर के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया नोटिस बोर्ड |

|

| घंटी बजाओ सब कुछ पाओ |

|

| आसपास का सुंदर दृश्य |

|

| ठंडा और शांत जंगल |

|

| बच्चों के लिए पार्क |

क्यूंकालेश्वर मंदिर, उत्तराखंड

ऋषिकेश से मंदिर की दूरी लगभग 115 किमी है. मंदिर गर्मियों में 5.30 बजे खुलता है और सर्दी में 6 बजे और शाम 6 बजे तक खुला रहता है. पार्किंग है. खाने पीने का इन्तेजाम कर के चलें.

मंदिर में लगे एक बोर्ड के अनुसार इसका निर्माण और शिव स्थापना गंगा दशहरे के दिन जून 1833 में श्री मुनि मित्र शर्मा द्वारा हुई. बोर्ड के लेख के अनुसार मंदिर 'इन्द्रकील पर्वत के दक्षिण में और बहिनकील पर्वत के पश्चिम में' है. पौड़ी बस अड्डे से अगर मंदिर की ओर जाएं तो पहले कंडोलिया देवता मंदिर है, उससे और ऊपर एक किमी चलें तो आप क्यूंकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं. रास्ता घने और सुंदर जंगल में से है पर सड़क अच्छी है इसलिए हमने तो अपनी गाड़ी दौड़ा दी.

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :

|

| घने जंगल के बीच क्यूंकालेश्वर मंदिर. ये फोटो पहले Instagram में भी डाली थी |

|

| मंदिर का एक और दृश्य |

|

| मंदिर में शिव- पार्वती, गणेश और राम-सीता की भी मूर्तियाँ हैं |

|

| पूजा स्थल |

|

| कुंड |

|

| घने जंगल से गुज़रती सड़क |

|

| मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों पर श्रीमति स्नेहा बगवाड़ी भट्ट - हमारी Friend, Philospher and Guide |

|

| आशीर्वाद के साथ स्वागतम |

|

| मुख्य द्वार के पास दीवार पर बना सुंदर चित्र |

|

| मुख्य द्वार |

|

| मुख्य द्वार के दोनों स्तंभों पर चार चार मूर्तियों की नक्काशी की हुई है पर सभी आठों मूर्तियों के सर पर अंग्रेजी स्टाइल के मुकुट हैं |

|

| शांत और हरे भरे जंगल में मन रमता है. पर अफ़सोस गाड़ी दिल्ली के शोर शराबे और ट्रैफिक में वापिस ले जाएगी |

|

| यज्ञ शाला |

|

| महंत जी का निवास |

गुप्तकाशी

दिल्ली > ऋषिकेश > देवप्रयाग > श्रीनगर > रुद्रप्रयाग > अगस्त्यमुनि > गुप्तकाशी.

गुप्तकाशी की ऊँचाई 1320 मीटर है और ये शहर केदार खण्ड में है और केदारनाथ से 50-55 किमी पहले है. यहाँ से केदारनाथ पैदल जाना बहुत मुश्किल काम है. पर पास ही हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है जिसमें 12-15 मिनट में केदारनाथ पहुंचा जा सकता है.

गुप्तकाशी की लोक कथा है कि पांडव महाभारत के युद्ध के बाद पश्चाताप करने और भगवान शिव का दर्शन करने यहाँ आए. परन्तु भगवान शिव मिलना नहीं चाहते थे इसलिए नंदी के रूप में यहाँ गुप्त हो गए. इसलिए स्थान का नाम गुप्तकाशी पड़ गया. नकुल और सहदेव ने नंदी को पहचान कर भीम की सहायता से नंदी को पकड़ने की कोशिश की पर वो एक बर्फीली गुफा में गायब हो गए. बाद में भगवान् शिव पांच अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए - कूबड़ केदारनाथ में, रौद्र मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, पेट इत्यादि मध्यमहेश्वर में, और लटाएं कल्पेश्वर में. रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली गढ़वाल जिले में है. इन सभी स्थानों पर मंदिर हैं और ये सभी स्थान भी सुंदर हैं. गुप्तकाशी से केदारनाथ, उखीमठ, चोपटा और देवरिया ताल भी घूमने जा सकते हैं.

गुप्तकाशी और आसपास के कुछ फोटो:

|

| 1. गुप्तकाशी की सुबह. जिस दिन आसमान साफ़ हो तो बर्फीली चोटियों का सुंदर दृश्य नज़र आता है |

|

| 2. लगता है इनके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है. मन्दिर से धार्मिक पुस्तकें और सामग्री सादर घर ले जाई जा रही हैं |

|

| 4. मानसून के समय इस तरह के दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं. नीचे घाटी गरम है इसलिए भाप ऊपर उठती है. ऊपर ठंडक पा कर बादल बनते हैं. पल पल बादलों की शक्ल सूरत बदलती रहती हैं |

|

| 5. गुप्तकाशी का नवोदय विद्यालय. दोबारा अगर स्कूल में पढ़ने जाना हो तो ये जगह बेहतरीन है |

|

| 6. गुप्तकाशी की मुख्य रोड जो केदारनाथ की तरफ जाती है |

|

| 7. गुप्तकाशी का बाज़ार अभी खुला नहीं है इसलिए सड़क पर शान्ति है |

|

| 9. देवर चौरा गाँव की महिलाएं पशुओं के लिए चारा और चूल्हे के लिए लकड़ी लाती हुई. बूंदा बांदी और 10-15 किलो के वजन के बावजूद चहरे पर मुस्कराहट है. यहाँ 'बेटी बचाओ' जैसे नारे की ज़रुरत नहीं है |

|

| 10. केदारनाथ को जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है. इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा क्यूंकि ज्यादातर पहाड़ भुरभुरे से लगते हैं और भूस्खलन की आशंका बनी रहती है |

|

| 11. गुप्तकाशी के द विलेज रिट्रीट रिसोर्ट में. ये सुंदर रिसोर्ट यहाँ की एक महिला उद्यमी श्रीमति स्नेहा बगवाड़ी भट्ट चलाती हैं |

|

| 12. सड़कें बन रही हैं तो मलबा ढुलाई के लिए खच्चर भी काफी संख्या में दिखते हैं |

|

| 14. लहराती चलती मस्त नदी मधु जो मध्यमहेश्वर से निकल कर मन्दाकिनी में मिल जाती है |

|

| 15. सुप्रभात |

राफ्टिंग के झटके

- देखो भई ना तो मुझे तैरना ही आता है और ना ही चप्पू चलाना. हम तो बोटिंग कर लेंगे.

कई एक साथ बोल पड़े,

- चलो अंकल चलो !

- आप ने कुछ नहीं करना !

- चप्पू नहीं चलाना बस आप बोट के बीच में बैठ जाना !

तो साब हम भी चल पड़े अब जो होगा देखा जाएगा. राम झूला पहुँच कर राम भरोसे बोलेरो में बैठे और सभी आठों दिलेर बन्दे 20 किमी दूर शिवपुरी पहुँच गए. बोलेरो की छत से रबड़ की बोट उतार कर नीचे ले जाई गई और गंगा किनारे रेत पर रख दी गई. इस बोट को बोट कहने के बजाए राफ्ट या रैफ्ट कहना बेहतर है. इसी की सवारी करनी थी. आसमान पर बादल छाए थे और बूंदाबांदी हो रही थी. तेज़ और ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे. गंगा के हरियल पानी के दोनों तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ थी. गाइड नेगी ने नमस्ते करके भाषण देना शुरू कर दिया:

- सभी हेलमेट पहन लें. राफ्ट से कभी कोई गिर जाए और किसी चट्टान से टकरा जाए तो चोट ना लगे इसलिए ये पहनना बहुत ज़रूरी है.

- ( सुबह सुबह गंगा किनारे यही बताना था क्या? ).

- लाइफ-जैकेट कसकर बाँध लें. पानी में गिरने के बाद जैकेट ऊपर की ओर उठाती है और ढीली हो सकती है. अगर ढीली हो जाए तो बेल्ट खींच कर कस लें.

- ( ये लो सुबह सुबह ठन्डे पानी में गिरा रहा है! कैसा आदमी है ये? ).

- जूते चप्पलें उतार दें, मोबाइल और पर्स इस वाटरप्रूफ थैले में डाल दें, चप्पू को ऐसे पकड़ना है, ऐसे फॉरवर्ड चलाना है, ऐसे बैकवर्ड चलाना है, इस थैली में लम्बी रस्सी है अगर कोई बोट से गिरा तो जल्दी से रस्सी निकाल कर उसकी तरफ फेंकनी है ( मरवा देगा आज क्या? ), टीम की तरह काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और टीम को बोट सुरक्षा के साथ आगे ले जानी है, चलिए बैठिये, सबसे आगे कौन बैठेगा?

|

| Ready to Raft. From left to right - 1. Selfie Master Ankit Taneja, 2. Cliff Jumper Dhruv Gera, 3. Lightweight Sippy Taneja Wardhan, 4. Ustad Mukul Wardhan, 5. White Beard Harsh Wardhan, 6. Expert Commentator Swati Singh Taneja, 7. Expert Rafter Divya Gera and 8. Fearless Swimmer Garima Gera |

राफ्टिंग क्या है?

ये राफ्टिंग एक खेल समझ लीजिये जिसमें जोश है, मनोरंजन है, एडवेंचर है और ख़तरा भी है. टीम के हर सदस्य का एक दूसरे का ख़याल रखना और सहयोग करना भी सिखाता है. यह खेल नदियों के ढलान पर ही खेला जाता है. ऐसे में पानी का बहाव तेज़ होता है जिसकी वजह से रबड़ का हवा भरा हुआ राफ्ट खुद ही तेज़ी से आगे भागता है. कुछ कुछ दूरी पर पानी झरने की तरह नीचे पत्थरों या चट्टानों पर गिरता है. कहीं कहीं भंवर बनते हैं कहीं बीच में चट्टान खड़ी मिलती है तो कहीं किनारे पर रेतीला बीच - river beech मिलता है. हलके चप्पुओं द्वारा अपने राफ्ट को पत्थरों, चट्टानों और भंवरों से बचा कर निकालना होता है. और of course खुद को भी गिरने से बचाना होता है.

1970 से यह खेल अमरीका में शुरू हुआ और फिर पूरे विश्व में फ़ैल गया. इस खेल के तमाम पहलुओं पर नज़र रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग संघ भी बन गया है. इस खतरे वाले खेल के खतरों को एक से दस तक के स्केल पर इस तरह से क्लास में बाँट दिया गया है:

क्लास 1 - पानी का बहाव धीमा और उबड़ खाबड़ पथरीला इलाका कम जिसे नौसिखिये भी पार कर सकें.

क्लास 2 - पानी थोड़ा ज्यादा और बहाव भी. बड़ा पथरीला इलाका और थोड़ा सा ख़तरा.

क्लास 3 - सफ़ेद झागदार पानी ( white water ) और हलकी ऊँची नीची लहरें भी.

क्लास 4 - सफ़ेद झागदार तेज़ पानी, मध्यम ऊँचाई वाली लहरें और चट्टानें. ताकत और कौशल की जरूरत.

क्लास 5 - सफ़ेद झागदार तेज़ धारा ऊँची तरंगें और बड़ा एरिया. ज्यादा ताकत और कुशलता की जरूरत और

क्लास 6 - सफ़ेद झागदार ऊँची ऊँची लहरें, बड़े बड़े पत्थर, तेज़ बहाव और बड़ी चट्टानें याने खतरनाक राफ्टिंग.

इस खेल में राफ्ट बाई या दाईं ओर उलट सकता है, किसी चट्टान से टकरा कर अगला हिस्सा ऊपर उठ कर पीछे की और पलटी खा सकता है. ऐसा भी हो सकता है की ढलान पर जब राफ्ट की नाक पानी में जाए तो राफ्ट उठ ही ना पाए. उस स्थिति में पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और शायद सभी सवारियों को गिरा देगा. राफ्ट किसी नुकीले पत्थर से टकरा कर कट फट जाने का भी ख़तरा हो सकता है हालांकि ये राफ्ट गाड़ियों के टायर जैसे सख्त रबड़ के बने होते हैं.

भारत में ये खेल बहुत पुराना नहीं है शायद 15 से 20 साल पुराना होगा. यहाँ कई जगह पर राफ्टिंग का मज़ा लिया जा सकता है. इनमें से कुछ हैं -

- सिक्किम में तीस्ता नदी पर भी राफ्टिंग के कई स्थान हैं .

- अरुणाचल में सुबनसरी नदी में टूटिंग - पासी घाट तक क्लास 4 या ऊपर के खतरे वाली राफ्टिंग की जा सकती है.

- हिमाचल में कुल्लू मनाली में भी राफ्टिंग हो सकती है पर ख़तरा ज्यादा है.

- कोलाड, महाराष्ट्र में कुंडलिका नदी की 15 किमी की लम्बाई में राफ्टिंग की जा सकती है.

- बारापोल नदी कुर्ग, कर्णाटक में भी राफ्टिंग की जा सकती है.

|

| चार दाएं बैठो |

|

| और चार बाएँ बैठो |

लो राफ्ट चली!

अब गाइड ने हमें बैठाना शुरू कर दिया. चार बाएँ बैठेंगे, चार दाएँ और पीछे गाइड नेगी जी पधारेंगे. सबको एक एक चप्पू दे दिया गया. एक हाथ चप्पू के हैंडल के टॉप पर रखना है और दूसरा पीले ब्लेड से चार छे इंच ऊपर. बैठ तो गए पर बैठ कर पकड़ें किसको? दोनों हाथ में तो पैडल पकड़ना था. बोट के अंदर चार गोल तकिये से लगे हुए थे. अपने अगले पैर के पंजे को फर्श और गोल तकिये के बीच फसाना है और पिछले पैर के पंजे को गोल मुंडेरी और फर्श के बीच फ़साना है. फर्श में छेद थे जिसमें से ठंडा पानी आ रहा था. बोट के चारों तरफ एक रस्सी थी उसे इमरजेंसी में पकड़ा जा सकता था.

- बाप रे बाप! नेगी जी ये क्या करवा रहे हो? गिर जाएंगे यार.

पर नेगी जी कहाँ सुन रहे थे. उन्होंने तो जोर से नारा लगा दिया 'हर हर गंगे' और अपने चप्पू को पत्थर से लगाकर जोर मारा और राफ्ट को धारा में धकेल दिया! सबने जवाब दिया 'हर हर गंगे'.

राफ्ट ठन्डे पानी में हिचकोले खाता हुआ स्पीड पकड़ने लगा. कुछ राफ्ट के फर्श से और कुछ चप्पुओं के छपाक छपाक करने से तुरंत सब गीले हो गए. नेगी जी जोश दिलवा रहे थे,

- पैडल फा-र-वा-र्ड! पै-ड-ल फा-र-वा-र्ड! जोर लगा के! लेफ्ट साइड में पहला नंबर ठीक से चप्पू चलाओ!

इशारा मेरी तरफ था. पीछे बैठी गरिमा चिल्लाई,

- अंकल आपको ही कह रहा है!

- अरे तू छोड़ उसको. यहाँ समझ नहीं आ रहा की चप्पू पकडूँ, रस्सी पकड़ूं या पैर फसा कर रखूं ? सब कुछ तो हिचकोले खा रहा है और ठण्ड अलग रही है. चलने से पहले अखबार में अपना होरोस्कोप भी नहीं देखा !

धारा के बीच में आकर राफ्ट की रफ़्तार और तेज़ हो गई, हिचकोले तेज़ हो गए और राफ्ट आड़ी तिरछी आगे भागने लगी. ऊपर-नीचे, दाएं-बाएँ फिर भी आगे और आगे.

- 'पै-ड-ल -- फा-र-वा-र्ड'! तैयार हो जाओ रैपिड आने वाला है ! स्टॉप पैडल---स्टॉप पैडल !

अभी सम्भल भी ना पाए थे कि बोट ने डाईव मार दी. बर्फीले पानी की लहर छपाक से सिर पर आकर गिरी. पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे और दाएं बाएँ हुए. चश्मे पर पानी पड़ा और दिखना बंद हो गया. याद आया कि अभी तक कमबख्त वसीयत भी नहीं लिखी थी ! अब वापिस जा कर सबसे पहले यही काम करना है. तब तक नेगी जी की जोरदार आवाज़ आई,

- पै-ड-ल फा-र-वा-र्ड ---- पै-ड-ल - फा-र-व-र्ड. रैपिड निकल गया बहुत अच्छे !

बोट थोड़ा संभल गई और समतल पानी में बढ़ने लगी. यहाँ गंगा का पाट चौड़ा था. आसपास नज़र डाली तो तीन बोट आगे भी भागी जा रही थीं. उनमें बैठे छोरे छोरियां जोश में चिल्ला रहे थे और सभी मजे ले रहे थे. नेगी जी बिना रुके बोले जा रहे थे,

- बहुत अच्छे बहुत अच्छे. रोलर कोस्टर आने वाला है. शाबाश शाबाश. चप्पू तैयार है? टी-म फा-र-व-र्ड!

पांच सौ मीटर सामने लहरों का मेला नज़र आ रहा था. अंदाज़न तीन फीट ऊँची होंगी. और सौ मीटर आगे जाने पर नज़र आया की इन लहरों के बाच दो से चार फुट तक के गैप भी हैं और इसका मतलब है की बोट खूब उछ्लेगी और सीधी नहीं रह पाएगी. रौंगटे खड़े हो गए और सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई. रस्सी और पैडल को उँगलियों और अंगूठे में कस लिया. दोनों पैर फिर से अच्छी तरह फंसा लिए. बुरे फंसे आज तो. गौतम बुद्ध का डायलॉग याद आ गया - वर्तमान पर ध्यान दो भूत या भविष्य पर नहीं ! सही बिलकुल सही केवल लहरों को ही देखना है स्वर्ग की तरफ नहीं. तो फिर लहरों पर नज़र गड़ा दी ready, steady & go!

राफ्ट तेजी से नीचे गई और एक ऊँची लहर सबके ऊपर गिरी. फिर राफ्ट ऊपर उठी सबने चीख मार दी. बौछार चश्में पर पड़ी और दिखना बंद हो गया और दो, तीन या शायद चार मिनट कुछ नहीं पता चला क्या हुआ. बर्फीले पानी की भारी बौछार, लहरों का शोर, राफ्ट के हिचकोले, सबकी चिल्लाहट और गाइड की आवाज़ सब कुछ एक साथ हो रहा था.

फिर से राफ्ट सीधी हो गयी, सबने एक दूसरे को देखा और गाइड की आवाज़ भी कान में पड़ने लगी - 'शाबाश शाबाश'. अब तो सारे हंस रहे थे. सांस में सांस आ गई. अगले तीन चार किमी गंगा शांत नज़र आ रही थी. नेगी जी ने कहा जिसने पानी में उतरना है वो उतर सकता है और राफ्ट की रस्सी पकड़ कर साथ साथ तैर सकता है. बारी बारी से सब ने मज़ा लिया पर भई अपने बस की बात नहीं थी. 67 के ना हो कर 27 या 37 के होते तो शायद हम भी करतब दिखाते. ध्रुव और गरिमा ने बहादुरी दिखाई और रस्सी छोड़ कर बोट से आगे निकल गए और तैर कर फिर नजदीक आ गए तो गाइड ने उन्हें जैकेट से पकड़ कर ऊपर उठा लिया.

और आगे चले तो Cliff Jumping Point आ गया. वहां धीरे से लहरों को काटते हुए राफ्ट को किनारे लगा दिया गया. किनारे पर उबड़ खाबड़ पत्थरों पर चाय और मैगी के खोखे थे. लगभग 50 - 60 नंगे पैर राफ्टर वहां जमा थे. गरमा गरम चाय पीकर जान आ गई हालांकि सर्दी की वजह से कंपकपी जारी थी. तब तक ध्रुव Cliff पर चढ़ गया और ऊपर से जम्प लगा दी शायद 20 - 25 फुट की ऊँचाई रही होगी.

Tea break के बाद एक बार फिर से राफ्ट पर सभी सवार हो गए. ब्रेक से पहले मेरी सीट बाएँ तरफ से पहली थी अब दाएं साइड में चौथी हो गयी. गाइड ने बताया कि मुश्किल वाले रैपिड खत्म हो गए और आगे पानी सीधा सीधा सा ही है. धीरे धीरे राफ्ट को आगे ले जा कर फिर से दाहिने किनारे पर ले गए. लगभग 12- 13 किमी लम्बी यात्रा समाप्त हुई जो हमेशा के लिए याद रहेगी.

मेरे कंधे अभी भी दुःख रहे हैं. मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसने कहा था कि बस अंकल आपने बीच में बैठे रहना है और आपने कुछ नहीं करना है! 😠😜

|

| Team of Eight Greats |

हरिद्वार पर फोटो-ब्लॉग - 1/3

गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होती है और लगभग 250 किमी की पहाड़ी यात्रा करके हरिद्वार पहुँचती है. यहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा शुरू हो जाती है. इसीलिए हरिद्वार का एक और नाम है गंगाद्वार. प्राचीन काल में यहाँ कपिल ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए हरिद्वार को कपिलस्थान भी कहा गया है. एक और नाम मायापुरी भी पुराने समय में प्रचलित रहा है.

हरिद्वार के नाम की एक और रोचक जानकारी मिली कि हर हर महादेव याने शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं. जबकि हरि याने विष्णु भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं.

उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का द्वार हरिद्वार ही है. हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्द घाट है हर की पौड़ी( या हर की पैड़ी ). कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरी ने यहाँ गंगा तट पर तपस्या की थी. राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ये घाट बनवाया था जो कालान्तर में हर की पौड़ी कहलाया.

हर की पौड़ी की शाम की आरती बड़ी आकर्षक लगती है. साथ ही घाट पर 24 घंटे का मेला ही लगा रहता है. मुंडन भी यहीं है, पूजा पाठ भी और अस्थि प्रवाह भी. गंगा सब कुछ समेट लेती है. दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और यहाँ तक की दक्षिण भारत से भी भक्तगण आते रहते हैं. बच्चे, बूढ़े और जवान, पण्डे, साधू संत, बहरुपिए, जेबकतरे, मांगने वाले, बेचने वाले, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के चेहरे याने पूरी मानवता का दर्शन हर की पौड़ी पर हो जाता है.

इस बार सुबह के चार घंटे घाट पर मेला देखते देखते हुए ही गुज़ार दिए. बहुत से फोटो लिए जिन्हें तीन भागों में प्रस्तुत किया है और यह पाहला भाग है:

|

| 1. हर की पौड़ी. ये घंटाघर 1938 में बना था और तब से अब तक इसने करोड़ों लिटर पानी बहते देखा होगा. करोड़ों लोगों ने डुबकी मार ली होगी. 'धर्म किये धन ना घटे नदी ना घट्टे नीर, अपनी आंखन देखि ले यों कथि कहिहें कबीर' |

|

| 2. हर की पौड़ी से आगे बढ़ता शहर. साफ़ सफाई बढ़िया होती और रख रखाव अच्छा होता तो और भी सुंदर हो सकता है |

|

| 3. गंगा से निकली एक धार हर की पौड़ी से गुज़रती है और आगे अपर गंग नहर के रूप में मोदी नगर होते हुए एटा की ओर चली जाती है. हजारों साल से निरंतर फल, फूल, खेती और मानव सेवा में लगी हुई है गंगा चाहे मानव उसका कम ही ध्यान रखता है |

|

| 4. गुड़िया रानी सामान की पहरेदारी करते करते थक गई लगती है |

|

| 5. श्रद्धांजलि के फूल प्रवाहित करने की तैयारी |

|

| 6. चदरिया झीनी रे झीनी |

|

| 7. हर की पौड़ी पर कई तरह के विधि विधान हर समय चलते रहते हैं. 'कहना था सो कह दिया अब कुछ कहा ना जाय, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाय' - कबीर |

|

| 8. नियम तो हर की पौड़ी में भी वही है - महिलाऐं शौपिंग करेंगी और पुरुष जेब ढीली करेंगे |

|

| 9. जल पुलिस और थल जेबकतरे - हम आस पास हैं! |

|

| 10. गंगा स्नान हो गया है और मोबाइल पर सूचना दी जा रही है तब तक पतिदेव कपड़े सुखा लेंगे |

|

| 11. भांत भांत के रंग भांत भांत के चोले |

|

| 12. कोऊ काहे में मगन कोऊ काहे में - चिलम का सुट्टा, स्नान के बाद कान की सफाई या फिर यूँ ही विश्राम. 'माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मनका डार दे मन का मनका फेर' -कबीर |

|

| 13. तीन सौ साल पुराना बरगद और श्री महंत केदार पुरी जी का धूना याने 24 घंटे लकड़ी जलती रहती है, धुआं उठता रहता है और बाबा जी भस्म लगाते रहते हैं. 'चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जा को कुछ ना चाहिए वा ही शहनशाह' - कबीर |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

14. आरती का समय हरिद्वार पर फोटो-ब्लॉग - 2/3

समुद्र मंथन के बाद अमृत का घड़ा लेकर गरुड़ ने देवलोक की ओर उड़ान भरी तो

अमृत की कुछ बूँदें छलक कर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक में गिरीं.

इससे हरिद्वार की मान्यता जानी जा सकती है. शिवालिक पहाड़ियों और गंगा तट के

बीच बसा तीर्थ हरिद्वार, दिल्ली से 225 किमी दूर है. समुद्र तल से इसकी

ऊँचाई लगभग 250 मीटर है. यहाँ का तापमान मौसम के अनुसार 5 से 40 डिग्री तक

जा सकता है. सितम्बर से अप्रैल तक घूमने के लिए अच्छा मौसम है. हर तरह की

धर्मशालाएं और होटल यहाँ उपलब्ध हैं. तीर्थ होने के कारण बारहों महीनें

यात्रियों का आना जाना लगा रहता है. गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होती है और लगभग 250 किमी की पहाड़ी यात्रा करके हरिद्वार पहुँचती है. यहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा शुरू हो जाती है. इसीलिए हरिद्वार का एक और नाम है गंगाद्वार. पुराने समय में यहाँ कपिल ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए हरिद्वार को कपिलस्थान भी कहा गया है. एक और नाम मायापुरी भी पुराने समय में प्रचलित रहा है. हरिद्वार के नाम की एक और रोचक जानकारी मिली कि हर हर महादेव याने शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं. जबकि हरि याने विष्णु भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं. उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का द्वार हरिद्वार ही है. हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्द घाट है हर की पौड़ी( या हर की पैड़ी ). कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरी ने यहाँ गंगा तट पर तपस्या की थी. राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ये घाट बनवाया था जो कालान्तर में हर की पौड़ी कहलाया. हर की पौड़ी पर 24 घंटे मेला ही लगा रहता है. मुंडन भी यहीं है, पूजा पाठ भी और अस्थि विसर्जन भी और गंगा सब कुछ समेट लेती है. कुछ के लिए यह तीर्थ है और कुछ के लिए जीविका का स्थान. पण्डे, बहरूपिये, भीख मांगने वाले वगैरा वगैरा यात्रियों पर ही निर्भर हैं. बहुत से फोटो लिए जिन्हें तीन भागों में प्रकाशित किया जाएगा. तीन में से दूसरा भाग प्रस्तुत हैं. पहला भाग इस लिंक पर उपलब्ध है : http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/05/13.html

|

गेलुग बौद्ध विहार, देहरादून

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

गुरूद्वारा पांवटा साहिब - ਪਾਂਉਟਾ ਸਾਹਿਬ

ऐतिहासिक पांवटा साहिब गुरुद्वारा यमुना

नदी के किनारे जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है. देहरादून से

पांवटा साहिब 45 किमी की दूरी पर है और चंडीगढ़ से करीब 130 किमी. जाने के

लिए बसें और टैक्सी दोनों ओर से उपलब्ध हैं. देहरादून से जाने वाली सड़क

अच्छी है पर सिंगल हैं और ट्रैफिक ज्यादा है. दून

घाटी के अंतिम छोर पर पांवटा साहिब है. दून घाटी में बहती यमुना नदी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा रेखा है. गुरुद्वारा साहिब के

साथ बहती यमुना नदी और आस पास पहाड़ियाँ सुंदर लगती है. पर नदी का पूरा पाट

पथरीला होने के कारण दोपहर में तेज़ गर्मी होती है. सुबह पहुंचना आरामदेह

रहेगा.

यह

शहर दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ( जन्म 22 दिसम्बर 1666 -

निर्वाण 07 अक्टूबर 1708) का बसाया हुआ है. गुरु महाराज अप्रैल 1685 में

यहाँ पधारे थे. कहते हैं की घोड़े से उतर कर उन्होंने अपने पांव यहाँ टिका

दिए और इसलिए जगह का नाम पांवटा साहिब पड़ गया. एक दूसरी कहावत के अनुसार

उनके पांव में एक जेवर था पांवटा जो यमुना में नहाते हुए खो गया इसलिए इस

जगह का नाम पांवटा पड़ गया.

गुरु

महाराज यहाँ चार साल से ज्यादा रहे और यहीं पर उन्होंने कई भजन कीर्तन और

'दसम ग्रन्थ' की शुरुआत की जिसे आनंदपुर साहिब में पूरा किया. यहीं उनके

पुत्र साहिबज़ादा बाबा अजित सिंह जी का जन्म हुआ था. यहाँ गुरु महाराज ने

घुड़सवारी, तैराकी और हथियारों के इस्तेमाल में दक्षता हासिल की और इस तरह

से जीवन भर 'संत-सिपाही' रहे.

गुरुद्वारा

साहिब परिसर तीन एकड़ में फैला हुआ है. परिसर में दस्तार अस्थान है जिसमें

पगड़ी बाँधने का कम्पटीशन कराया जाता था. इसके पास ही कवि दरबार अस्थान है

जहाँ शबद कीर्तन और कवि गोष्ठियां होती थीं. और तालाब अस्थान है जहां गुरु

महाराज वेतन बांटते थे. एक छोटा म्यूजियम भी है जहाँ गुरु महाराज के हथियार

और कलम रखे हुए हैं. यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा लोग रोज़ आते हैं. साथ ही एक

हॉल में लंगर की सुंदर व्यवस्था है. जब भी जाएं प्रसाद स्वरुप भोजन का

आनंद जरूर लें.

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

यह शहर दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ( जन्म 22 दिसम्बर 1666 - निर्वाण 07 अक्टूबर 1708) का बसाया हुआ है. गुरु महाराज अप्रैल 1685 में यहाँ पधारे थे. कहते हैं की घोड़े से उतर कर उन्होंने अपने पांव यहाँ टिका दिए और इसलिए जगह का नाम पांवटा साहिब पड़ गया. एक दूसरी कहावत के अनुसार उनके पांव में एक जेवर था पांवटा जो यमुना में नहाते हुए खो गया इसलिए इस जगह का नाम पांवटा पड़ गया.

गुरु महाराज यहाँ चार साल से ज्यादा रहे और यहीं पर उन्होंने कई भजन कीर्तन और 'दसम ग्रन्थ' की शुरुआत की जिसे आनंदपुर साहिब में पूरा किया. यहीं उनके पुत्र साहिबज़ादा बाबा अजित सिंह जी का जन्म हुआ था. यहाँ गुरु महाराज ने घुड़सवारी, तैराकी और हथियारों के इस्तेमाल में दक्षता हासिल की और इस तरह से जीवन भर 'संत-सिपाही' रहे.

गुरुद्वारा साहिब परिसर तीन एकड़ में फैला हुआ है. परिसर में दस्तार अस्थान है जिसमें पगड़ी बाँधने का कम्पटीशन कराया जाता था. इसके पास ही कवि दरबार अस्थान है जहाँ शबद कीर्तन और कवि गोष्ठियां होती थीं. और तालाब अस्थान है जहां गुरु महाराज वेतन बांटते थे. एक छोटा म्यूजियम भी है जहाँ गुरु महाराज के हथियार और कलम रखे हुए हैं. यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा लोग रोज़ आते हैं. साथ ही एक हॉल में लंगर की सुंदर व्यवस्था है. जब भी जाएं प्रसाद स्वरुप भोजन का आनंद जरूर लें.

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

टेहरी गढ़वाल

टेहरी का पुराना नाम त्रिहरि बताया जाता है और उससे भी पुराना नाम गणेश प्रयाग. यहाँ भागीरथी और भिलांगना मिलती हैं और ऋषिकेश की ओर चल पड़ती हैं.

सन् 888 तक गढ़वाल में छोटे छोटे 52 गढ़ हुआ करते थे जो सभी स्वतंत्र राज्य थे. इनके मुखिया ठाकुर या राणा या राय कहलाते थे. एक बार मालवा के राजा कनक पाल सिंह बद्रीनाथ दर्शन के लिए आये. एक गढ़ के राजा भानु प्रताप ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कनक पाल सिंह से कर दी. इसके बाद कनक पाल सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे सारे गढ़ जीत कर एक गढ़वाल राज्य बना लिया. 1803 से 1815 तक गढ़वाल में नेपाली राज रहा. ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय छोटे राजाओं ने एंग्लो-नेपाल युद्ध में नेपाली शासन को हरा दिया और टेहरी रियासत राजा सुदर्शन शाह को दे दी गयी.

सुदर्शन शाह और उनके वंशजों ने रियासत का भारत में विलय होने तक राज किया. इनमें से प्रमुख थे प्रताप शाह जिसने प्रताप नगर बसाया, कीर्ति शाह जिसने कीर्ति नगर बसाया और नरेंद्र शाह जिसने नरेंद्र नगर बसाया. ऋषिकेश से टेहरी जाते हुए नरेंद्र नगर रास्ते में देखा जा सकता है.

टेहरी का नाम टेहरी बाँध से जुड़ा हुआ है. इस बाँध की परिकल्पना पहले पहल 1961 में की गई. बहुत सी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को पार करने के बाद 2006 में परियोजना चालू हुई. भारत का सबसे ऊँचा और विश्व में पांचवे नंबर का ऊँचा बाँध है जो 2400 मेगावाट बिजली, 102 करोड़ लिटर पीने का पानी और 2,70,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की क्षमता रखता है. सुरक्षा कारणों से अंदर जाना मना है और अगर किसी उच्च अधिकारी की सिफारिश पर पहुंच भी गए तो फोटो खींचना मना है.

बाँध से दूर झील में बोटिंग, स्कीइंग वगैरा की जा सकती है. झील के बीच में नाव की सवारी रोमांचक है. पर जब नाविक ने बताया की कहीं कहीं पानी की गहराई 800 मीटर तक भी है तो एक बार तो नौका सवारी भयभीत और रौंगटे खड़े करने वाली लगती है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

|

| नया बसा न्यू टेहरी शहर, पहाड़, घाटियाँ, बादल, कोहरा और सुनहरी धूप |

|

| टेहरी की घाटियों बारिश के बाद घाटी से उठता कोहरा |

|

| नई टेहरी का एक दृश्य |

|

| टेहरी से 12 किमी पहले है चंबा |

|

| सुबह सुबह का दृश्य |

|

| बारिश के बाद कोहरा |

|

| भागीरथी. बारिशों में पानी का तल ऊपर सीमा रेखा तक चला जाता है |

|

| भागीरथी के साथ साथ |

|

| टेहरी झील का बोट क्लब |

|

| हाँ तैयार हूँ जनाब ! |

|

| स्पीड बोट, चेयर बोट, स्कीइंग और वाटर स्कूटर उपलब्ध हैं |

|

| मानसून के बाद पानी छोटी पहाड़ियों को डुबो देता है |

|

| झील अलग से ना बना कर पानी घाटियों में ही इकठ्ठा कर लिया जाता है |

|

| पानी घटने पर पुराने टेहरी की झलक नज़र आती है |

|

| टेहरी शहर का 1992 का फोटो - सिंह राशि, नाम त्रिहरी ( टेहरी ). जन्म 28 दिसम्बर 1815, जलमग्न 29 जुलाई 2005 शाम 5.34 बजे |

|

| पहाड़ों पर चढ़ना उतरना आसान नहीं है और ना ही गाड़ी चलाना. पर फिर मज़ा भी तो है ! एक स्थानीय कहावत है की "जवानि मा नि देखि देस बुढेन्दा खाबेस". याने आप जल्द से जल्द बस्ता बाँध लो पहाड़ों की सैर के लिए |

ऋषिकेश के रंग

ऊँचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में से उछलती कूदती गंगा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे ऋषिकेश तक आ पहुंचती है. ऋषिकेश से आगे गंगा की चाल धीमी पड़ जाती है. पर गंगा नदी आगे के मैदानों में खेती, जंगल, पशु-पक्षी और मनुष्यों की सेवा में जुट जाती है हालांकि मनुष्यों ने इसे दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. गंगा के बहाव के दाहिनी ओर ऋषिकेश बसा हुआ है और बाएँ तट पर जंगल हैं. इन जंगलों में अब कई आश्रम बन गए हैं. गंगा के दाहिने ओर से बाएँ तट पर जाने के लिए दो पुल हैं - लक्ष्मण झूला और राम झूला. ये पुल ऋषिकेश की ख़ास निशानियाँ हैं और तेज़ हवा हो तो दोनों पुल झूलते रहते हैं. इसी कारण पुल या सेतु के बजाए झूला कहा जाता है.

ऋषिकेश में मंदिर, आश्रम, घाट, धर्मशालाएं, योग संस्थान और आयुर्वेद उपचार के बहुत से संस्थान हैं. पर्यटकों के लिए बोटिंग और राफ्टिंग भी उपलब्ध है. जहाँ मन लगे वहां पैसा खर्चें और आनंद लें. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

|

| गंगा के बाएँ किनारे पर परमार्थ आश्रम में शाम की आरती का एक दृश्य |

|

| राम झूला से नज़र आती रबड़ की नाव |

|

| राम झूला. लोहे की रस्सी से बना ये पुल 750 फीट लम्बा है और जिसे 1986 में बनाया गया था |

|

| गंगा के बाएँ तट से नज़र आता लक्ष्मण झूला |

|

| चना मुरमुरा का आनंद लें |

|

| सफ़ेद रेत और गंगा का हरा पानी |

|

| लक्ष्मण झूला. कहा जाता है कि लक्ष्मण ने जूट की रस्सी के सहारे यहाँ गंगा पार की थी. लोहे की रस्सी से 1889 में पुल बनाया गया. 1930 में फिर से नया पुल बनाया गया. यह पुल 450 फीट लम्बा है और पानी से लगभग 60 फीट ऊँचा है. पैदल तो इसपर चलते ही हैं दुपहिया भी चलते हैं |

|

| राफ्टिंग के लिए रबर बोट पर ॐ का सुरक्षा कवच |

|

| लक्ष्मण झूले के पास एक मंदिर - ऊपर और ऊपर |

|

| विदेशी लड़कियां गंगा में दिया बहाने की तैयारी में |

|

| साधू के फोटो के बिना तो ऋषिकेश का ब्लॉग अधूरा ही रह जाएगा ! देखने में तो 30 के आस पास लग रहा था. दस का नोट लेने के बाद कहने लगा की चार धाम की यात्रा पर निकले हैं, नंगे पाँव हैं चप्पल के लिए पैसे दे दें |

|

| गंगा के बाएं तट पर बहुत से आश्रम हैं जैसे - स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन और 84 कुटिया. अपनी गाड़ी से जाने के लिए इस नहर के साथ साथ जाना होगा. सड़क ज्यादा अच्छी नहीं है पर सीनरी बहुत सुंदर है |

|

| इसी नहर किनारे चीला में एक छोटा पन-बिजली घर भी नज़र आ जाता है |

|

| आरती का समय |

Rajaji Tiger Reserve, Chilla, Uttarakhand

This Reserve is spread over an area of 820 sq km in Haridwar, Dehradun & Pauri Garhwal districts of Uttarakhand. Chilla is in Pauri district though it is nearer to Rishikesh / Haridwar. This is second tiger reserve in Uttarakhand first being Jim Corbett National Park.

As the Ganga flows, Rishikesh town is on right bank & forests are on left bank. For crossing over on foot or on a two wheeler there is Laxman Jhoola or Ram Jhoola. There is no bridge in Rishikesh town for cars. For cars there is a barrage for going to the left bank or a bridge on Haridwar-Kotdwar road can be used. Nearest railway station is Haridwar & airport Dehrdun.

As for stay, there are forest rest houses and a small hotel run by Garhwal Mandal Vikas Nigam. Tariff for GMVN are 2.5k to 6k. Location & service of this hotel is good. Please book online as nearest alternate is either in Haridwar or Rishikesh.

Forest has deer, sambhar, wild boars, elephants, tiger & leopards. But in 3 hr safari we could not spot any tiger or leopard. Lots of colourful birds are there. Better have a binocular handy.

Gypsies are available @ 1500 per trip, guide costs 300 & entry ticket 150 ( seniors 50% ), foreigners 600 per person. Timings are 6 to 9 in the morning and 3 to 6 in the evening. Full day safari is also available. Reserve remains closed in July & August due to rains. Some photos:

|

| Welcome to Rajaji Tiger Reserve Chilla, Pauri Garhwal |

|

| Meet Juhi two month old baby elephant. She was found by a forest guard crying in a ditch with her mother nowhere in sight. At that time she was one month old. Forest guard has named the baby elephant 'Juhi' |

|

| Juhi lives in this room & wants to get in. She is being fed with liquid diet made of baby food, milk & water. She consumes 26 litres of it per day |

|

| Deer, spotted deer, wild boar, elephants & Sambhar can be seen. There are 14 tigers & many leopards also but they did not oblige us |

|

| jumbo safari is also available |

|

| Group of elephants. Binoculars are useful item in jungle |

|

| We decided to take on 36 km long jungle road on our EcoSport. It took almost three hours of tough gruelling ride. Sighting of tiger or leopard would have given some satisfaction! |

|

| View from the Machan in Hotel - in the background is a small hydro-elec plant and Shivalik Hills |

दुगड्डा, उत्तराखंड

1953 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन बनने के बाद दुगड्डा का व्यापारिक महत्व घट गया क्यूंकि कोटद्वार व्यापर का केंद्र बन गया. मोटर मार्ग बनने से पहले उपरी क्षेत्र के लोग खोह नदी के किनारे-किनारे नीचे आया करते थे ओर रसद खच्चरों की सहायता से ऊपर पहुँचाया जाता था.

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :

मिन्द्रोल्लिंग बौद्ध विहार, देहरादून

तिब्बती भाषा में मिन्द्रोल्लिंग - mindrolling- शब्द का अर्थ है place of perfect emancipation याने पूर्ण मुक्ति का स्थान. पहला मिन्द्रोल्लिंग मठ 1676 में तिब्बत में स्थापित किया गया था. देहरादून में छठा मिन्द्रोल्लिंग मठ है जिसकी शुरुआत 1965 में की गई थी. इससे पहले 1959 में चीन तिब्बत में घुसपैठ कर गया था और मठ के लोगों को वहां से भागना पड़ा था. मिन्द्रोल्लिंग मठ बौध दर्शन के वज्रयान या तांत्रिक बौध धर्म का पालन करता है.

प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:

गुप्तकाशी

गुप्तकाशी का समबन्ध पांडवों से जुड़ा हुआ है। और इस के नाम पर एक कहानी भी प्रचलित है की महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे युद्ध में उनके द्वारा मारे गए परिजनों और ब्राह्मणों की हत्या से मुक्त होने के लिए शिव का ध्यान करें। परन्तु शिव युद्ध मे हुई कई घटनाओं से नाराज़ थे और पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों की ओर प्रस्थान कर गए। पर पांडव पीछा करते रहे। एक दिन गुप्तकाशी में भीम ने नंदी को पिछले पैरों और पूँछ से पकड़ लिया। लेकिन नंदी तुरंत अंतरध्यान या गुप्त हो गए। इसी कारण इस जगह को गुप्तकाशी कहा जाता है।

|

| बर्फ़ से ढका चौखम्बा पर्वत जो की गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर स्थित है |

|

| नीचे घाटी में बहती मंदाकिनी |

|

| चौखम्बा - इसके चार कोनों की ऊँचाई इस तरह से है: 7138, 7070, 6995 और 6854 मीटर |

|

| गुप्तकाशी का एक मनोरम दृश्य |

|

| गुप्तकाशी का एक और दृश्य - बढ़ती आबादी और बेतहाशा निर्माण |

|

| घाटी के दूसरी ओर देखिए मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन के निशान |

|

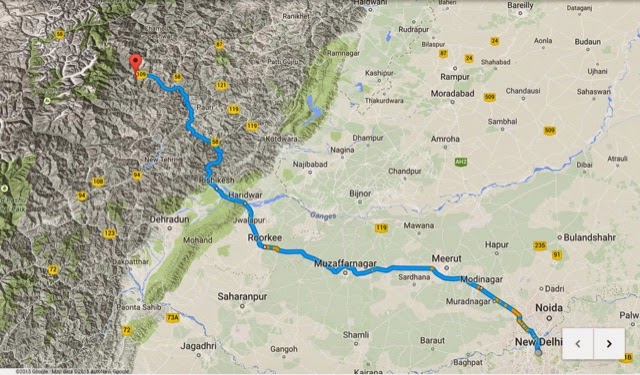

| नई दिल्ली से हरिद्वार होते हुए गुप्तकाशी का रास्ता 417 किमी |

पौड़ी गढ़वाल के कुछ चित्र

|

| सुबह के उजाले में चमकता पौड़ी शहर का एक भाग |

|

| ढलती शाम, गरमा-गरम पकोड़े और साथ में चाय का आनंद |

|

| घुमावदार पर सुंदर रास्ते |

|

| सीढ़ीनुमा खेत बारिश की इंतज़ार में |

http://yogi-saraswat.blogspot.com/2021/12/kakbhushundi-trek-uttarakhand-blog.html

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog

काकभुशुण्डि ट्रैक ! दो रास्तों से किया जा सकता है -पहला रास्ता गोविंदघाट से भ्यूंडार होते हुए काकभुशुण्डि ताल तक जा सकते हैं और दूसरा रास्ता : विष्णुप्रयाग के पास स्थित पैंका गाँव से काकभुशुण्डि ताल तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पूरा ही सर्किट करना था इसलिए हमने भ्यूंडार के रास्ते से जाकर पैंका गाँव उतरने का निर्णय लिया। हम 4 सितम्बर की गोविंदघाट की ठंडी रात को रजाई में दुबके ....आने वाले कुछ दिनों के ख्वाब मन में बसाये सो गए ! हम यानि कुल 15 लोग !!

कल की बात कल करेंगे .....

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 1 From Bhyundar to Kaagi

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 2 From Kaagi to Raj Kharak

कागी बड़ी प्यारी जगह है। खूब बड़ा मैदान है जहाँ बड़ी-बड़ी घास उगी हुई थी और नदी है, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ दिख रहे हैं। कल हम कुल 16 किलोमीटर चले होंगे जिसमे से 3 किलोमीटर गोविंदघाट से पुलना तक जीप से आये थे और बाकी दूरी ट्रैकिंग की थी।

अभी चार बजे हैं और हम जहाँ हैं वहां सफ़ेद रंग के फूलों का एक बहुत शानदार मैदान है। अनुपम छटा है इन फूलों की और सच कह रहा हूँ - मन प्रफुल्लित हो गया है इन्हें देखकर। बहुत प्यारा गार्डन है। नदी के पाट पर चलते हुए अब हमें एक जगह से ऊपर चढ़ना है। हमारे कुछ मित्र हमें दूर आगे की पहाड़ी पर बैठे हुए कुछ इशारा कर रहे हैं और जोर-जोर से चिल्ला के कुछ कहना चाहते हैं। बराबर में जो नदी बह रही है उसका किनारा अब खत्म हो गया है .... यानी किनारे-किनारे नहीं जा सकते ! और दूसरी तरफ इस नदी को पार कर के जाना मतलब नदी के वेग के साथ बह जाना होगा। मैं , डॉ अजय त्यागी , सुशील कुमार जी , कुलवंत सिंह जी और त्रिपाठी जी इधर हैं बाकी लोग आगे की पहाड़ी से उतर गए हैं।

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 3 From Raj Kharak to Machhli Tal

अभी किचन टैण्ट तैयार हो रहा था , पंकज भाई इधर -उधर Explore कर रहे थे और मैं जूते निकाल रहा था। चप्पल पहने ही थे कि पंकज भाई थोड़ा ऊपर से आवाज लगाने लगे -योगी भाई ! आओ , आपको ब्रह्मकमल दिखाता हूँ! मैंने अभी तक किसी ट्रेक में ब्रह्मकमल नहीं देखे , या आप कह सकते हैं मुझे देखने को नहीं मिले ! मैं एक तरह से दौड़ लिया ब्रह्मकमल देखने को ! पहली बार देखने को और फिर तो उसे छूकर देखा , इधर से देखा , उधर से देखा , नीचे से देखा , ऊपर से देखा ! एंगल बदल -बदल के देखा !

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 4 From Machhali Tal to Shila Samudra

अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 5 From Shila Samudra to Kagbhushundi to Bramghat

अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये !

|

| कांकुल पास (Kankul Pass) |

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 6 From Brahma ghat to Farswan Top

Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 7 From Farswan Top to Painka village

अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये !

रात जरुर बहुत मुश्किल थी लेकिन सुबह उतनी ही ठण्डी और सुहावनी थी मगर चाय के लिए न दूध बचा था न नीबू था इसलिए चाय बस ... चाय पत्ती और चीनी मिला हुआ गरम पानी ही था। हाँ ! मैग्गी जरूर मिल गई और गर्मागर्म मैग्गी खाकर शरीर में जान भी आ गई और .....गर्मी भी।

इस भयंकर ट्रैक का ये आखिरी दिन था हमारा। भयंकर दोनों तरह से -खूबसूरत भी भयंकर और रिस्क भी भयंकर ! फर्स्वाण टॉप पर थे हम 4166 मीटर की ऊंचाई पर टंगे थे और यहाँ से जोशीमठ के साथ -साथ औली और उर्गम घाटी का जबरदस्त नजारा दिखाई दे रहा था। जोशीमठ और औली एकदम किसी हरेभरे कटोरे जैसे दिखाई दे रहे थे फर्स्वाण टॉप से। खूब फोटोग्राफी की क्योंकि जो दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहा था उसे जीवन भर देखने और उसे महसूस करने के लिए ये फोटो और वीडियो ही एकमात्र माध्यम रहेंगे हमारे लिए।

फर्स्वाण टॉप से उतरते हुए एकदम लगातार उतराई ही उतराई है और ऐसी उतराई है कि आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि अब गिरे कि तब गिरे ! लगभग 500 मीटर चलने के बाद slope थोड़ा कम होता है लेकिन उतराई बनी रहती है और जब आप करीब एक किलोमीटर उतरने के बाद एक ऐसे पत्थर के नीचे पहुँचते हैं जहाँ वो पहाड़ से आगे निकला हुआ है , वहां तक आप 500-600 मीटर की ऊंचाई कम कर चुके होते हैं। यानी इस एक किलोमीटर की दूरी में आप 4166 मीटर की ऊंचाई से 3500 -3600 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते ही आपको Treeline देखने को मिलने लगती है। यहाँ आपको पगडण्डी देखने को मिल जाती है क्यूंकि पैंका गाँव के लोग फर्स्वाण टॉप तक अपनी भेड़ बकरियों और गायों को चराने के लिए लाते रहते हैं।

ये जो पगडण्डी है उस पर चलते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ देखने पर आपको लगातार हिमालय के सुन्दर दृश्य दिखाई देते रहते हैं। मौसम साफ़ हो तो आपको हिमालय की अद्भुत खूबसूरत और बर्फ से लकदक चोटियां एकदम साफ़ दिखाई देती हैं। हलकी उतराई -चढ़ाई करते हुए आप एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बैठने के लिए भी खूब जगह है और जहाँ से पैंका गाँव पहली बार दिखाई देता है। यहाँ से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हालाँकि मोबाइल सिग्नल आपको फर्स्वाण टॉप पर भी मिल जाएंगे लेकिन वहां नेटवर्क ढूंढना पड़ता है जबकि यहाँ एकदम बढ़िया नेटवर्क मिल जाता है और लगभग हर कंपनी के नेटवर्क मिल जाते हैं।

इस जगह के बारे में गाइड ने एक डरावनी बात बताई थी ! सच है या नहीं , मैं नहीं जानता ! गाइड के शब्दों को ही ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ यहाँ : एक गाँव (पैंका नहीं ) की लड़की को दूसरे गाँव के लड़के से प्यार हो गया था , ये करीब 20 वर्ष पुरानी बात है ! उस लड़की के परिवार वालों को ये बात नागवार गुजर रही थी और अंततः उस लड़की के घरवालों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे यहाँ ले आए। यहाँ उन लोगों ने उस लड़के की हत्या कर दी और कई महीनों के बाद पुलिस उस लड़के के खून से सने कपडे ढूंढ पाई और आख़िरकार उन लोगों को सजा मिली।

आज हमें फर्स्वाण टॉप से पैंका गाँव तक की करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और सिर्फ तय ही नहीं करनी थी बल्कि समय से तय करनी थी जिससे हम आगे जोशीमठ तक जा सकें और अगली सुबह अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकें। हम उसी खुली सी ऊँची जगह पर बहुत देर तक बैठे रहे जबकि कुछ मित्र आगे जा चुके थे। यहाँ से पैंका गाँव दिखाई तो दे रहा था लेकिन अभी बहुत दूर था। लगातार नीचे उतरते रहे और अब रास्ता खो गया। बहुत बड़ी बड़ी घास में से निकल रहे थे और इसका नुकसान ये हुआ कि घास में छुपे पत्थरों से टकरा -टकराकर मेरे सहित कई मित्र गिरे और पटियाला से आये सुशील भाई तो बहुत बुरी तरह गिरे। वो एक छोटे पत्थर से टकराकर बड़े पत्थर पर जाकर गिरे जिससे उनके सीने में बहुत चोट लग गई। डॉक्टर अजय त्यागी जी साथ थे मगर हमें डर सताता रहा की कहीं कोई पसली में चोट न लग गई हो ! फिर बहुत मुश्किल हो जाता ! तो .... ऐसे होते हैं ट्रैक और ऐसी होती है ट्रैकिंग !

बहुत देर तक सुशील भाई के सीने पर Iodex की मालिश करते रहे लेकिन दर्द तो था ही और वो दर्द उन्हें ही झेलना था , हम केवल उनकी मदद कर सकते थे उनका दर्द नहीं ले सकते थे। काश! हम सब उनका दर्द भी थोड़ा -थोड़ा बाँट सकते तो उनका दर्द कुछ कम होता।

हम पांच लोग साथ थे उस वक्त तक। मैं , डॉक्टर अजय त्यागी जी , सुशील भाई , कुलवंत जी और त्रिपाठी जी। डॉक्टर साब आगे चल रहे थे मगर घास के खत्म होते होते एकदम घना जंगल शुरू हो गया। डॉक्टर साब एक जगह मुझे अकेले बैठे मिले तो मैंने हँसते हुए पूछ लिया -डॉक्टर साब डर लग रहा है क्या ? अरे नहीं योगी जी ! थक सा गया हूँ ! उन्हें पता नहीं डर रहा था या नहीं लेकिन मुझे तो लग रहा था लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम सभी के फ़ोन चल रहे थे और गाइड / पॉर्टर हमें लगातार रास्ता बताये जा रहे थे। कहीं -कहीं पगडण्डी भी दिख जाती थी।

मैं अकेला ही चला जा रहा था , डॉक्टर त्यागी आगे निकलकर आँखों से ओझल हो चुके थे पीछे वाले तीनों लोग ज्यादा ही दूर रह गए थे। एक जगह कई सारे लंगूर दिखाई दे गए और वो सब के सब ऐसे रास्ता रोके बैठे थे कि -बेटा पहले यहाँ की चुंगी चुका के जा तब आगे जाने देंगे तुझे ! मैं 10 -15 मिनट तक हुर्र हुर्र कर के उन्हें भगाता रहा।

एक जगह दूर कहीं जली हुई सी लकड़ी पड़ी थी लेकिन एकदम से जब उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैं पसीना -पसीना हो गया ! मुझे लगा ये कोई भालू है जो इस वक्त सोया पड़ा है। मैं एक पेड़ के पीछे जाकर उसका movement देखने लगा लेकिन जब कुछ देर तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो हिम्मत कर के पेड़ के पीछे से निकलकर आया और उसे गौर से देखा फिर अपनी ही मूर्खता पर हंसने लगा। ये शायद मूर्खता से ज्यादा तेज नजर थी क्यूंकि बहुत ही घना जंगल था / है वो।

सैकड़ों तरह के वृक्ष और खाली जगहों में खिलखिलाते फूल जैसे मेरे साथ इस ट्रैक के पूरा होने का जश्न मना रहे थे। मैं फूल नहीं पहचानता , शायद कोई वनस्पति विज्ञानं का जानकार ही इतने फूलों को पहचान सकेगा लेकिन एक कुकुरमुत्ता (Mushroom ) बड़ा सुन्दर लगा। उसकी फोटो लगाऊंगा।

एक जगह थोड़ा फंस गया मैं। आगे एक जगह वॉटरफॉल जैसा दिख रहा था लेकिन ये Natural waterfall नहीं था बल्कि पत्थरों को जोड़ जोड़कर पानी को रोका गया था जिससे ये जगह वॉटरफॉल जैसी बन गई थी लेकिन इसे पार करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आसपास दूसरा रास्ता देखने को नजर दौड़ाई तो रास्ता तो नहीं दिखा , दूर झाड़ियों में से झांकता एक छोटा मगर खूबसूरत वॉटरफॉल जरूर नजर आया। आख़िरकार जूते उतारे और लोअर ऊपर चढ़ाया , लेके राम जी का नाम ... उस वॉटरफॉल को भी पार कर आया !

गाइड और पॉर्टर फ़ोन पर बार -बार ये पूछते रहे -सर ग्रीन हट तक पहुँच गए क्या ? ग्रीन हट तक पहुँच गए क्या ? ये ग्रीन हट असल में वन विभाग की बनाई हुई है जहाँ शायद आपकी परमिशन चेक होती होगी ! ये बिलकुल जंगल के बीच में है और यहाँ मुझे कुछ जली हुई लकड़ियां , पानी का एक घड़ा और थोड़े मिटटी के बर्तन दिखाई दिए। शायद रात में रुकने का कुछ इंतेज़ाम भी रहता हो लेकिन इसमें जो दरवाजा लगा था उसमे टाला बंद था तो अंदर नहीं देख पाया। अगर कैसे भी हमें यहाँ कोई परमिशन चेक करने वाला मिल जाता तो हम तो पकड़े जाते :) हमारे पास परमिशन थी ही नहीं और परमिशन न ले पाने का जिक्र मैं इस ट्रेक की पहली ही पोस्ट में कर चूका हूँ जब हम गोविंदघाट से निकले थे ! खैर अगर कोई मिलता भी तो देखा जाता !

शाम के लगभग चार बजने को थे जब पहली बार पैंका गाँव के बाहर स्थित गाँव के मंदिर के ऊपर लगा झंडा दिखा देने लगा था। मंदिर के पीछे की एक पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई से गिरता झरना शानदार समापन कर रहा था हमारी इस जबरदस्त यात्रा का। मंदिर के आगे शीश झुका कर भगवान को सुरक्षित इस ट्रैक से वापस लाने के लिए उनका धन्यवाद किया। मंदिर बंद था लेकिन उसके आगे बैठकर अपने आप को खोजता रहा कुछ देर तक ! क्या मैं इस लायक था ? क्या एक भयंकर रूप से अस्थमा से पीड़ित रहा यहाँ इस ट्रैक पर आने लायक था ? लेकिन जिस के सर पर भगवान शिव का हाथ होता है वो सब कर लेता है !

जैसे ही पैंका गाँव में प्रवेश किया , हरजिंदर भाई और हनुमान गौतम जी चटाई पर थकान उतारते हुए दिखे एक घर के बाहर। वो दोनों बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे और स्नान करने के बाद लस्सी भी खेंच चुके थे , शायद खाना भी खा चुके थे :) मुझे और डॉक्टर साब को भी चाय मिल गई :) वैसे भी आज सुबह चाय नहीं मिल पाई थी ! बहुत देर तक उनके यहाँ बैठे रहे ! सुन्दर और संपन्न गाँव है पैंका। पॉर्टर ने सरकारी स्कूल में खाना बना रखा था और ये आज का , इस ट्रैक का हमारा अंतिम भोजन था।

गाँव से उतर के नीचे विष्णुप्रयाग तक पहुंचे जहाँ से कुछ लोगों को वापस गोविंदघाट जाना था और मुझे गाइड / पोर्टरों के साथ जोशीमठ पहुंचना था। रात करीब 8 -8 :30 बजे मैं , हनुमान जी , त्रिपाठी जी और सभी पोर्टरों के साथ भरी बारिश में जोशीमठ एक होटल में पहुंचा और सुबह 5 बजे की पहली बस लेकर हरिद्वार और फिर गाजियाबाद !!

जय हो कागभसुण्डी महाराज की !!

काशी विश्वनाथ मंदिर-उत्तरकाशी

इस यात्रा को आरंभ से पढ़ने के लिए क्लिक करें..

31 मई 2019

|

| kashi viswanath temple, uttarkashi |

सुबह जल्दी ही उठ गए हैं और फ्रेश होने के पश्चात लगभग 6 बजे हम यहां से उत्तरकाशी की तरफ निकल चलें। कुछ किलोमीटर चलने पर भटवारी आया अभी दुकाने बंद थी इसलिए हम लगभग 30 km आगे चलकर उत्तरकाशी के बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड से काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही। हम जल्द ही मंदिर के सामने थे। मंदिर के बाहर बैठे एक प्रसाद बेचने वाले से गंगा घाट के लिए रास्ता पूछा तो उसने रास्ता समझाते हुए बताया कि केदार घाट पर चले जाना, वह बहुत बढ़िया बना है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि पहले गंगा घाट पर स्नान करेंगे फिर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन। मंदिर से लगभग 500 मीटर चलने पर ही केदार घाट पहुँच गए। यह घाट काफी साफ सुथरा दिख रहा था। सुबह-सुबह अभी कुछ औरतें व एक दो आदमी ही स्नान कर रहे थे। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की के लिए एक दो चेंजिंग रूम भी बने हैं। यह घाट कुछ कुछ हरिद्वार की हर की पौड़ी की याद दिलाता है लेकिन यह उससे काफी छोटा है। हरिद्वार में गंगा स्नान करना भी मुझे बड़ा ही आनंद प्रदान करता है।

|

| उत्तरकाशी शहर व केदार घाट |

काशी विश्वनाथ मंदिर

घाट से चलकर हम थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर दीवारों पर स्थानीय लोगों ने या फिर प्रशासन की तरफ से पेंटिंग की हुई है जो बहुत अच्छी दिख रही थी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने प्रसाद भी लिया और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मंदिर परिसर में कई मंदिर बने है। सबसे पहले हम विश्वनाथ मंदिर में गए। सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते है फिर हम मुख्य कक्ष में प्रवेश करते है यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, यह शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ झुका है जिसे साफ देखा जा सकता है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यह मंदिर भगवान परशुराम जी ने बनाया था लेकिन यह शिवलिंग स्वयंभू है अर्थात किसी ने इसे यहां पर स्थापित नही किया है यह स्वयं प्रकट हुआ है और इसका दक्षिण की तरफ झुका होना ही इसका सबूत है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस शिवलिंग को स्थापित करता तो सीधा ही करता। उन्होंने बताया कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर की एक ही मान्यता है। उन्होंने यह भी बताया कि पुराणों में भी उत्तरकाशी का वर्णन है और पहले इस नगरी का नाम बाड़ाहाट था। भगवान शिव को जो हम सब के आराध्य हैं, हमने उनको नमस्कार किया साथ में जल व प्रसाद भी चढ़ाया और बाहर आ गए। बाहर अन्य काफी भक्त मौजूद थे फिर हम सब ने मिलकर भगवान शिव की आरती भी की। सचमुच यह पल मुझे हमेशा याद रहेंगे।

|

| काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर |

|

| मंदिर के बाहर दीवारों को कुछ ऐसे सजाया गया है |

|

| मैं सचिन त्यागी अपने परिवार के साथ विश्वनाथ मंदिर पर |

|

| मंदिर का पिछला हिस्सा |

|

| अन्दर जो जल चढाया जाता है वो इधर से बाहर गिरता है |

शक्ति मंदिर

विश्वनाथ मंदिर के सामने ही एक मंदिर बना जिसे शक्ति मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहां पर स्थापित एक बहुत बड़ा त्रिशूल है। इस त्रिशूल की ऊंचाई लगभग 26 फ़ीट है और यह काफी चौड़ा भी है। इस विशाल त्रिशूल को देखते ही ऐसा लगता है जैसे यह साक्षात शिव जी का त्रिशूल हो, लेकिन वहां पर बैठे पंडित जी ने बताया कि यह बहुत प्राचीन है, माना जाता है कि यह 1500 वर्ष से भी पुराना है। उन्होंने बताया कि यह बहुत भारी है जिसे एक व्यक्ति का उठा पाना भी सम्भव नही है जबकि यह एक उंगली मात्र लगने से ही कंपन(हल्का सा हिलने) करने लगता है। इस त्रिशूल को माता पार्वती (मां दुर्गा) के त्रिशूल रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर में और अन्य मंदिर भी बने हैं इनको भी देखा गया और हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए।

|

| शक्ति मंदिर |

|

| शक्ति मंदिर के अन्दर का दर्शय |

|

| वह प्राचीन व विशाल त्रिशूल |

|

| शक्ति मंदिर व पीछे वाला विश्वनाथ मंदिर ,उत्तरकाशी |

उत्तरकाशी में देखने को और बहुत से मंदिर है। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) भी जहां पर पर्वतारोहण का कोर्स किया जाता है। व कई प्रमुख ट्रेक भी आस पास है जैसे दायरा बुग्याल, डोडिताल ट्रेक, नचिकेता ताल ट्रेक आदि। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है जिसमे यमनोत्री गंगोत्री धाम भी स्तिथ है।

अब हम वापिस चलने को तैयार थे। समय देखा तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। आज मैंने ऋषिकेश रुकना तय किया जो उत्तरकाशी से लगभग 175 km की दूरी पर है और लगभग सात घंटे का सफर है। मैंने गूगल से चम्बा तक का रास्ता जाना तो गूगल मैप ने मुझे दो रास्ते सुझाये। पहला उत्तरकाशी से धरासू बैंड होते हुए चिन्यालीसौड़ और फिर चम्बा जो लगभग 106 किलोमीटर का था और दूसरा उत्तरकाशी से चौरंगिखाल होते है नई टिहरी। यह रास्ता थोड़ा बड़ा था यह लगभग 144 km का था। चौरंगिखाल से तीन किलोमीटर का एक छोटा ट्रेक करके नचिकेता ताल तक पहुँचा जाता है। फिलहाल मुझे यह ट्रेक तो करना नही था इसलिए चिन्यालीसौड़ वाला रास्ते से जाना तय किया। लगभग 10 बजे हम उत्तरकाशी शहर से बाहर आ गए। एक दुकान देखकर चाय और ब्रेड का नाश्ता भी कर लिया। धरासू बैंड पहुँचे यही से एक रास्ता यमनोत्री के लिए अलग हो जाता है। हमे चिन्यालीसौड़ की तरफ जाना था इसलिए हम धरासू बैंड से बाँये तरफ हो गए। रास्ते मे हमे कई जगह जंगल जलते हुए मिले एक जगह तो आग रास्ते के इतने करीब भी आ गया थी कि हमारे चहरों ने भी उसकी तपन को महसूस किया। आग की वजह से हर तरफ धुंआ ही धुंआ फैला हुआ था। पहाड़ो पर गाड़ी चलाने का जो एक आनंद होता है वह आज मुझे बिल्कुल भी नही आ रहा था। रास्ते मे एक होटल पर रुके, खाने का मन नही हुआ इसलिए निम्बू पानी और ताज़े खीरे खाये गए। यहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा कि हर जगह इतनी आग क्यो लगी है और कोई इसको बुझाता भी क्यो नही तो उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ आग तो गांव वाले लगा देते है जिससे बारिश के बाद नई घास बढ़िया आती है जिससे पशुओं के लिए चारे की कमी नही होती है। क्योंकि चीड़ की पत्तियों घास को उगने ही नही देती है। और कुछ जगह आग चीड़ के पिरुल की वजह से भी लग जाती है। पिरुल जल्दी तप जाता है और आग पकड़ लेता है जिसकी वजह से भी आग लग जाती है। अब हम आगे चल पड़े और लगभग दोपहर के तीन बजे चम्बा पहुँच गए। चम्बा से नई टिहरी, टिहरी झील व कानाताल जगह बेहद नजदीक है। चम्बा पहुँचे ही थे कि मेरा बेटा देवांग कुछ अस्वस्थ नज़र आया इसलिए आज की रात हम ने चम्बा में ही रुकने का निर्णय किया।

|

| एक जगह दूर आग जलती दिख रही थी |

|

| हमने देखा की अब वह आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी |

|

| आग सड़क तक आ गयी थी और इसकी तपन को हम गाड़ी में ही महसूस कर रहे थे |

|

| जंगल के जंगल जल रहे थे जिसकी वजह से हर जगह धुआं फैला हुआ था |

|

| रात को चंबा में ही रुके |

बद्रीनाथ यात्रा : गाजियाबाद से ऋषिकेश

दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर का गाज़ियाबाद स्टेशन पर निर्धारित समय 2 बजकर 15 मिनट का है लेकिन कभी भी ढाई बजे से पहले अपना मुंह नही दिखाती। उस दिन भी अपने रुतबे में ही रही और 2 बजकर 35 मिनट पर पहुंची। जगह मिलने का कोई मतलब ही नही था और जगह चाहिए भी नही थी क्योंकि फिर फोटो नही ले पाता। मेरठ सिटी स्टेशन पर जाकर जगह मिल गयी और अपनी पसंद वाली खिड़की वाली सीट कब्ज़ा ली। अब तक गाज़ियाबाद , नया गाज़ियाबाद , गुलधर , दुहाई हॉल्ट , मुरादनगर , मोदी नगर , मोहिउद्दीनपुर, परतापुर स्टेशन निकल चुके थे। अगला स्टेशन आया मेरठ सिटी और फिर मेरठ छावनी , ट्रेन आधी से ज्यादा खाली हो गयी। यहां एक कप चाय भी पी। अँधेरा शुरू हो गया था और छोटे छोटे स्टेशन एक एक कर निकल रहे थे -पाबली ख़ास , दौराला , सकौती टांडा , खतौली , मंसूरपुर। मंसूरपुर में चीनी मिल है और मोदी नगर और मोहिउद्दीनपुर में भी चीनी मिल है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही उपजाऊ और धनी इलाका है लेकिन कुछ वर्षों से इधर आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया है। ये पूरा इलाका गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्द है इसीलिए यहां बहुत सी चीनी मिल हैं। निजी क्षेत्र की भी और सरकारी क्षेत्र की भी। मंसूरपुर से आगे का स्टेशन जरौदा नारा आता है और फिर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पहुँचते पहुँचते ट्रेन पूरा एक घण्टा देरी से चल रही थी लेकिन हमें क्या लेना ? हमें तो बस कैसे भी अभी सहारनपुर तक पहुंचना है और फिर ऋषिकेश। बामनहेड़ी , रोहना कलां , देवबंद , तल्हेरी , नांगल और टपरी जंक्शन होते हुए , रोते हुए आखिर लगभग रात को 9 बजे सहारनपुर पहुँच पाई ये दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर। लेकिन जैसे ही प्लेटफार्म पर उतरा और बाहर निकलने लगा तो देखा, पता नही कहाँ से भयंकर रैला चला आ रहा है लोगों का। किसी से पूछा आज कोई रैली थी क्या इधर ? नही भाई ! फिर ये भीड़ ? कल मावस ( अमावस ) है सब नहान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। ओह , इसका मतलब भीड़ से सामना होने वाला है हरिद्वार तक। सहारनपुर से हरिद्वार 80 किलोमीटर है। और सहारनपुर से ऋषिकेश के लिए पैसेंजर गाडी है रात को ग्यारह बजे। वो ही जो दिल्ली से आती है और गाजियाबाद पर शाम को छह बजे आती है। मैंने सोचा अगर ढाई बजे चलकर पैसेंजर ट्रेन रात को 9 बजे पहुँच रही है यानि साढ़े छह घंटे लगा रही है तब ये दूसरी वाली क्या उड़ के आ जाएगी ? खैर जब आएगी तब आ जाएगी अभी तो घर से लाया हुआ खाना खाते हैं और एक कप चाय पीते हैं। बैठने की थोड़ी जगह मिली तो खाना खोल लिया।

वापस स्टेशन लौटा तो पता चला दिल्ली से चलकर हरिद्वार के रस्ते ऋषिकेश को जाने वाली सवारी गाडी अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से चल रही है। एक घंटा देरी से मतलब ये हुआ कि इसका निर्धारित समय है रात को 10 बजकर 50 मिनट और एक घंटा और मतलब 11 बजकर 50 मिनट। कोई मतलब ही नहीं कि साढ़े बारह से पहले पहुँच जाए। थोड़ा सा लेट मार लेता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और घोषणा हुई , फलां फलां यानि यही वाली ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 3 पर पहुँच रही है। प्लेटफार्म की घडी की तरफ देखा तो अभी तो 11 बजकर 55 मिनट हुए थे और गाडी समय पर आ पहुंची भले निर्धारित समय पर नही हो। अब यही ट्रेन सहारनपुर से ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जायेगी। भीड़ का रेला अपने पूरे जोश में था और इतना जोश में था कि लोगों को उतरने तक का मौका नही देना चाहता था। मैंने खिड़की से अपना छोटा सा बैग एक सिंगल सीट पर डाल दिया लेकिन इसका भी कोई ज्यादा फायदा नही हुआ और हरिद्वार तक एक आदमी के बैठने की सीट पर तीन आदमी बैठकर गए। सहारनपुर से निकलने के बाद बलिआखेड़ी , चुड़ियाला , इकबालपुर , रूड़की , ढंढेरा , लण्ढौरा , दौसनी और लस्कर जंक्शन निकल गए। इसमें रूड़की वो जगह है जहां आई आई टी है और जहाँ का सिविल इंजीनियरिंग का स्कूल कभी एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था , अब क्या स्थिति है मुझे नही मालुम। लस्कर के बाद ऐथल , पथरी , इक्कर, ज्वालापुर और फिर हरिद्वार। हरिद्वार पर गाडी बिलकुल खाली हो गयी। और इतनी खाली हो गयी कि ऋषिकेश जाने वाले कुल तीन लोग थे डिब्बे में। उनमें से भी एक रायवाला उतर गया। आखिर मोतीचूर , रायवाला , वीरभद्र को पार करते हुए साढ़े पांच बजे ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिससे मौसम सुहावना हो रहा था और ऐसे में जब आप आदमियों के समुद्र में से निकलकर आ रहे हों तब ऐसा मौसमऔर भी खुशगवार लगता है।

आज इतना ही , अगली पोस्ट में ऋषिकेश के कुछ चुनिंदा दर्शनीय स्थल देखेंगे !!

|

|

|

|

|

|

|

|

| धन्यवाद सहित ये फोटो ब्लॉगर मित्र AJ जी की है !! |

|

| धन्यवाद सहित ये फोटो जाने माने ब्लॉगर मित्र नीरज जाट की खींची हुई है !! |

|

|

धन्यवाद सहित ये फोटो ब्लॉगर मित्र पवन गुप्ता जी की है !!

|

|

| ||||||

नीलकण्ठ महादेव मंदिर :ऋषिकेश

वहां गाड़ियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर आप थोड़ी देर से जा रहे हैं यानि 10 बजे के बाद तो आपको आपकी गाडी बहुत दूर पीछे ही रोक देनी पड़ेगी। पैदल चलते चलते पसीने आ गए। हाथ -मुंह धोकर मंदिर में प्रवेश कर रहा था कि उधर से एक जाना पहिचाना चेहरा दिखाई पड़ा ! ये वरिष्ठ पत्रकार एन.के सिंह जी थे ! आप जानते हैं उन्हें ? वो मुझे नही जानते लेकिन मैंने उन्हें कई बार टेलीविज़न पर होने वाली बहस में देखा है इसलिए पहिचानता हूँ ! मैंने तुरंत पूछा -आप एन.के सिंह जी ? थोड़ी सी बात चीत हुई ! उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी साथ में थे ! सेल्फ़ी लेना भूल गया !!

अब ज़रा नीलकण्ठ महादेव के बारे में बात कर लेते हैं ! लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव के से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्थान करते हैं।

तो आइये फोटो देखते हैं !

|

| त्रिवेणी घाट ऋषिकेश |

|

| त्रिवेणी घाट ऋषिकेश |

|

| जय गंगा मैया |

|

| जय गंगा मैया |

|

| राम झूला |

|

| राम झूला |

|

| जय नीलकण्ठ महादेव |

|

| जय नीलकण्ठ महादेव |

|

|

|

| ये किसानों की आजीविका |

|

|

|

|

|

|

|

|

ऋषिकेश से जोशीमठ : बद्रीनाथ यात्रा

रुद्रप्रयाग पञ्च प्रयागों में से एक है ! प्रयाग गढ़वाल क्षेत्र में स्थित नदियों के मिलन को को कहते हैं ! ये पांच प्रयाग हैं : देवप्रयाग , रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग , कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग !

देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है जो आगे गंगा बन जाता है ! रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है ! रुद्रप्रयाग शिव को समर्पित जगह है ! ऐसा माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगवान शिव यहां रूद्र अवतार में प्रकट हुए ! नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ से आती है और नंदाकिनी नंदा देवी चोटी से निकलती है। नंदप्रयाग में ऐसा माना जाता है कि यहां राजा नन्द ने पत्थरों पर यज्ञ किया था और उन्हीं पत्थरों को यहां के मंदिर में प्रयोग किया गया है ! समुद्र तल से लगभग 870 मीटर की ऊंचाई पर बसा नंदप्रयाग कर्णप्रयग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है !

कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं ! और इस जगह को कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के कर्ण की वजह से मिला जिन्होंने यहां भगवान सूर्य की उपासना की थी और सुरक्षा कवच प्राप्त किया था । और सबसे आखिर में बद्रीनाथ के पास विष्णुप्रयाग है जो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल है। यहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या की थी !

रुद्रप्रयाग में सोने से पहले वहां के एक आदमी को बोल दिया था कि भाई मुझे सात बजे जगा देना लेकिन हुआ इसका उल्टा - कभी भी सात बजे से पहले न जगने वाला प्राणी आज छह बजे ही जाग गया था और जब वो आदमी जगाने आया तब तक तो नहा भी चुका था ! आठ बजे नाश्ता लेकर कर्णप्रयाग की बस ले ली और वहां उमा देवी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात पिंडर और अलकनंदा के संगम के दर्शन किये। यहां पिंडर बिलकुल साफ़ सुथरी है और उसका पानी दूर से देखने पर हरीतिमा लिए हुए लगता है जबकि अलकनंदा बहुत मैली , कीचड से भरी हुई सी !

कर्णप्रयाग से बहुत देर हो गयी। जोशीमठ तक जाने के लिए कुछ भी नही मिल रहा था ! जो बस या गाड़ियां ऋषिकेश -हरिद्वार की तरफ से आ रही थीं वो सब पहले से बुक थीं और कोई रोक ही नही रहा था ! आखिर चमोली तक की बस में ही बैठना पड़ा ! और फिर चमोली से एक सूमो में जोशीमठ पहुँच गए ! अब जोशीमठ पहुँच गए तो उसने इधर ही उतार दिया ! मुझे आगे आज तपोवन जाना था ! किसी से पूछा तपोवन के लिए गाडी कहाँ से मिलेगी ? करीब एक किलोमीटर आगे जाना पड़ा ! उसी स्टैंड से बद्रीनाथ , गोविंदघाट ( हेमकुंड साहिब ) और तपोवन के लिए सूमो गाड़ियां मिलती हैं ! तो अब तपोवन चलेंगे ! लेकिन तपोवन की बात आपको अगली पोस्ट में सुनाएंगे ! तब तक इंतज़ार करिये ! इंतज़ार का फल मीठा होता है !

|

| देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम |

|

| नन्द प्रयाग से दूरियां |

|

| नन्द प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम |

|

|

|

|

| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |

|

| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |

|

| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |

|

|

| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |

|

| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |

|

| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |

|

| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |

|

|

| कर्णप्रयाग से दूरियां बताता साइन बोर्ड |

|

| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |

|

| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |

|

| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |

| |

| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |

|

| चमोली से दूरियां |

|

| जोशीमठ से दूरियां |

|

| और ये विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम |

जोशीमठ से तपोवन

तपोवन जोशीमठ से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा लेकिन कुल मिलाकर एक घण्टा लग जाता है । सवारियां चढाने उतारने और कभी कभी दूर से आती दिखती सवारी का इंतज़ार करने में बहुत समय खा जाते हैं ये गाडी वाले । लेकिन यहाँ ये भी बात ध्यान देने की है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही नही हैं । जिस स्थान पर तपोवन में जीप ने उतारा वहां पहले से ही तीन जीप और खड़ी थीं । उनसे जाने का समय पता कर लिया और ये भी कि मैं वापस जरूर आऊंगा और एक दूसरे का नंबर भी आदान प्रदान कर लिया । स्टैंड से 15-20 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है तपोवन का मन्दिर । छोटा सा क़स्बा है तपोवन । अपनी गाडी से जा रहे हैं तो पैदल चलने की नौबत नही आती । मंदिर तक गाडी पहुँच जाती है लेकिन जीप वाले आगे नही जाते । रास्ते में एक दुकान दिखी "चख लो जी" । यहां और सब खाने की चीजों के अलावा दो अलग तरह के नाम दिखे । अरज्या और थोकपा । कैसे होते हैं ? मैंने कभी खाये नही । आज खा के देखूंगा ।खाने की तो बात अलग मैंने इनके नाम भी कभी नही सुने मैंने । आपने सुने हैं क्या ? पहले मंदिर के दर्शन कर लें फिर खाएंगे ये दोनों चीज । देखते हैं कैसे होते हैं । पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाएँ । चलता रहा । शिव भगवान् के दूत सांप ने स्वागत किया । एकांत लगता है । वीरान सा मंदिर है । बस दो तीन लोग नहाने वाले कुण्ड में खड़े कपडे धो रहे थे । मैंने इधर उधर पूरा घूम लिया । न कोई पुजारी न कोई पंडित । बैग वहीँ मंदिर के बरामदे में छोड़कर फ़ोटो लेने के लिए चला गया और जब लौटकर आया तो वहां एक पुजारी एक परिवार को इस मंदिर की कहानी सुना रहा था । वो शायद अभी मंदिर में अंदर दर्शन करके नही आये । किसी के माथे पर तिलक नही था । मैं सही सोच रहा था । मैं उनके पीछे ही हो लिया । परिवार में एक युवा जोड़ा और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां । बहुत खूबसूरत । महिला गज़ब की सुन्दर थी । अगर कुछ और न सोचें तो कहूँगा कि मैंने जिंदगी में फिल्मों के अलावा इतना खूबसूरत चेहरा कभी नही देखा । खूबसूरत लेकिन साथ में बहुत संस्कारित भी । उन्होंने मंदिर में भगवान् को 100 रूपये का चढ़ावा चढ़ाया । शर्मवश मुझे भी 10 रूपये चढाने पड़े । प्रसाद मिला उन्हें भी और मुझे भी । प्रसाद ग्रहण कर उस खूबसूरत चेहरे ने पुजारी के पाँव छुए और उनकी बच्चियों ने भी । इसीलिए मैंने लिखा संस्कारित । पुजारी ने मुझे एक आँख भी नही देखा । जरूरत भी नही थी । खूबसूरत चेहरा जब सामने हो तो मुझे कौन देखता ।

अब बैग उठाकर चलने का समय था । लौटते हुए "चख लो जी" में अरज्या और थोकपा चख लिया जाए । अभी आखिरी गाडी निकलने में समय है । उस दुकान में पहुंचा तो इधर उधर दीवारों पर लगे चित्र देखकर अंदेशा हुआ कि ये डिश कहीं माषाहार में तो नही ? पूछा तो समझ गया ! ये माषाहारी डिश है ! बच गया ! मैं माषाहार नही करता इसलिए नहीं कि ब्राह्मण हूँ बल्कि इसलिए कि मुझे पसंद नही है !

तपोवन कई मामलों में पहिचान पाये हुए है । यहां आपको गरम पानी का स्रोत मिलेगा । और ऐसा माना जाता है कि इस गरम पानी से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं । लेकिन ट्रैकर्स के लिए ये कुवारी पास जाने और चित्रकांठा जाने के लिए बेस के रूप में काम करता है ।

जोशीमठ से बद्रीनाथ जी

लौटने पर तपोवन स्टैंड पर दो सूमो गाड़ियां खड़ी थीं । पहले वाली से पूछा कितनी देर में चलोगे ?10 मिनट में ही चल पड़ेंगे । मैंने बैग पिछली सीट पर फैंक दिया । बीच की सीट पर चार लोग पहले से ही जमे पड़े थे । भूख और गर्मी दोनों परेशान कर रहे थे । सामने की ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक और दो समोसे खेंच लिए । 10 मिनट तो हो गए । दुकान वाले ने बता दिया ये अभी कम से कम 15 मिनट नही जाने वाला । आराम से खा लो । मेरे बाद भी कोई सवारी नही आई तो आखिर उसे चलना ही पड़ा । लगभग पौने चार बज रहे होंगे । साढ़े चार बजे वापस जोशीमठ के उसी स्टैंड पर थे जहाँ से अभी दो घंटे पहले तपोवन गए थे लेकिन अब ये हमारे लिए तपोवन स्टैंड न होकर बद्रीनाथ स्टैंड हो गया था । ऊपर चढ़कर तपोवन स्टैंड है और सीधे रास्ते पर नीचे की तरफ बद्रीनाथ स्टैंड । सूमो और कमांडर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है । लाइन अब भी थी लेकिन दो ही गाडी वाले सवारी ढूंढ रहे थे । एक बद्रीनाथ के लिए और दूसरा पांडुकेश्वर और गोविंदघाट तक के लिए । पांडुकेश्वर और गोविंदघाट बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले रह जाते हैं । एक गाडी वाला कम से कम 10 सवारी लेकर जाता है । बद्रीनाथ वाली गाडी में छह सवारी हम से पहले थी और मेरे जाने से हो गयी सात । थोड़ी देर बाद कोई एक भाईसाब और आ गए । सवारी हो गयी आठ । अब भी दो सवारी चाहिए थीं उस गाडी वाले को । इतनी देर में एक कप चाय पी ली जाए । सामने ही दुकान है । वो भाईसाब भी उधर ही आ गए चाय पीने । परिचय हुआ बात चली । वो भी गाजियाबाद से ही आये थे । दैनिक जागरण के संपादक महोदय प्रदीप वशिष्ठ जी । नॉएडा कार्यालय में कार्यरत हैं । इस यात्रा में पत्रकारों से ही मिलने का योग है क्या ? पहले नीलकंठ महादेव में एन.के. सिंह जी से मुलाकात हुई थी और आज प्रदीप जी से । अच्छा है । इतनी देर में दो पति पत्नी और आ गए । चंडीगढ़ से थे । मामला फंस गया । गाडी वाला किराया मांग रहा था 100 रूपये प्रति सवारी और वो 60 से ज्यादा देने को तैयार नही थे । महिला को कोई फर्क नही पड़ रहा था लेकिन पुरुष 60 से आगे ही नही बढ़ रहा था । होता ज्यादातर इसका उल्टा है । महिला मोलभाव करती हैं और पुरुष जल्दी मान जाते हैं । खैर जब उन्हें पता चल गया कि अब बस भी नही मिलेगी यहाँ से और कोई गाडी वाला भी नही जाएगा इसके बाद । वो तैयार हो गए । गाडी चल पड़ी । और साढ़े सात बजे बद्रीनाथ के स्टैंड में गाडी प्रवेश कर गई । उससे पहले एक एंट्री पॉइंट पर चारधाम यात्रा के परमिशन लैटर लेने होते हैं ।मेरे पास पहले से ही था । ऋषिकेश से बनवा लिया था । बस स्टैंड पर ही इसके लिए काउंटर बनाये हुए हैं । ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है ।

बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर ही आपको कई सारे लड़के मिल जायंगे , होटल चाहिए ? कमरा चाहिए ? गर्म पानी मिलेगा !! तवे की रोटी मिलेगी। …… !! ऐसे ऐसे ! मेरा पहले से तय था कि वहीं रुकना है जहां 2007 में रुका था ! इसलिए कोई झंझट नही , सीधा वहीँ चलते हैं !! आज थकान बहुत हो गयी , नहायेंगे , खाएंगे और बस सोयेंगे !! लेकिन प्रदीप वशिष्ठ जी को भूल गए ? हालाँकि वो जोशीमठ से ही कहते आ रहे थे , मेरी वहां जान पहिचान है ! देहरादून से फ़ोन करा दूंगा ! अपने आप ही कोई लेने आ जाएगा और बढ़िया होटल में रुकेंगे ! जाने कहाँ कहाँ फ़ोन मिला दिए उन्होंने !! कोई नही आया ! आखिर उन्हें मेरे साथ आना पड़ा ! फिर भी उन्हें चैन नही मिला। बोले - कितने रूपये का पड़ेगा ये कमरा !! मैंने बताया अभी मुफ्त का ! ये अभी आपसे कोई पैसा नही लेंगे ! ये लोग नवम्बर में गाजियाबाद आएंगे तब आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से दे देना ! नही तो मत देना ! वो तैयार हो गए रुकने के लिए ! मेरा मन नही था आज दर्शन करने का लेकिन उन्होंने जिद की तो नहा धोकर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन को निकल लिए ! लौटकर फिर उनकी वो ही रामलीला शुरू हो गयी ! और आखिर में साढ़े दस बजे वो किसी दूसरे होटल में चले गए ! अब सोऊंगा !! दो दो रजाई लेकर ! ठण्ड है अच्छी खासी !

|

|

|

|

| ऐसे भी रास्ते हैं |

|

| प्रथम दर्शन |

|

|

|

| जे फोटो इंटरनेट ते लई है मैंने |

|

| ये पांडुकेश्वर मंदिर |

|

| ये पांडुकेश्वर मंदिर |

|

| ये पांडुकेश्वर मंदिर |

|

|

| जय श्री बद्रीनाथ जी |

|

| जय श्री बद्रीनाथ जी |

|

| ये वहां रखी हुण्डी |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ये प्रदीप वशिष्ठ जी ! |

|

| ये प्रदीप वशिष्ठ जी ! बैग वाली महिला मत पूछिए कौन हैं ? |

|

| ये मैं |

|

|

|

|

| ये छोटा सा कमरा |

बद्रीनाथ जी मंदिर

|

| बद्रीनाथ जी की शानदार सुबह |

|

| जय बद्री विशाल !! |

|

| अलकनंदा अठखेलियां कर रही है !! |

|

| जय बद्री विशाल !! एक सेल्फ़ी |

|

|

|

|

|

|

|

| क्या शानदार और सुन्दर बनावट है |

|

| क्या शानदार और सुन्दर बनावट है |

|

| इस कुण्ड में भगवान के दर्शन करने से पहले एक "डिप " लेने की परंपरा है |

|

| बद्रीनाथ में मुण्डन और पूर्वजों का तर्पण भी होता है |

|

|

|

| बद्रीनाथ में मुण्डन और पूर्वजों का तर्पण भी होता है |

|

|

| नहा लिया |

|

|

| ये वो गर्म कुण्ड |

|

|

|

|

|

| नारद कुण्ड ! ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्मवलम्बियों ने भगवान बद्रीनाथ जी

की मूर्ति इस कुण्ड दी थी जिसे आदि शंकराचार्य जी ने वापस निकला और पुनः

स्थापित किया |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ये अलकनंदा नदी के बीच में स्थित चट्टान ! इसे पीछे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुत्ते का मुंह हो |

|

| ||||||||

माणा : भारत का आखिरी गांव

|

| बद्रीविशाल की जय ! |

|

|

| नर नारायण पर्वतों का शानदार दृश्य |

|

|

| नर नारायण पर्वतों का शानदार दृश्य |

|

| एक पहाड़ पर indian army ऐसे लिखा है |

|

| माणा पहुँचने वाले हैं |

|

| गाज़ियाबाद यहां से 527 किलोमीटर है !! |

|

|

|

|

|

|

| ये माणा की चौपाल है जहां एक दिन पहले ही कोई राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ था |

|

|

|

|

|

|

| मुझे भी अपने जूते उतारने पड़े |

|

|

| ये माणा में अंदर |

|

| गणेश गुफा!! वास्तव में गुफा तो नही लगी |

|

|

| व्यास गुफा |

|

| व्यास गुफा |

|

| व्यास गुफा |

|

| व्यास गुफा |

|

|

|

|

|

|

|

| इसने कहा कि मेरा भी एक फोटो खींच दो |

|

| ये मैं |

|

| मौसम एकदम से ख़राब होने लगा |

|

|

|

|

| कुछ मस्ती हो जाए |

|

| ये बाबा बिल्कुल सरस्वती के किनारे अपनी धूनी जमाये बैठे हैं |

|

|

|

|

|

|

| सरस्वती की तेज धारा |

|

|

|

|

| ये भीम शिला |

|

|

|

| सरस्वती की तेज धारा |

|

|

|

|

|

सरस्वती यहां अलकनंदा में विलीन हो जाती है !! |

|

| अब किसको आखिरी दुकान कहियेगा ? |

माणा से वसुधारा फॉल की ओर

हालाँकि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इतना आभास हो रहा था कि धूप की किरणें बर्फ से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं ! इसी के कारण स्किन जलने लगी थी ! हालाँकि आँखों पर चश्मा चढ़ा रखा था और मुंह पर गमछा लपेटा हुआ था लेकिन फिर भी नाक खुली रह गयी और घर लौटकर मालुम हुआ कि नाक पर एक पपड़ी जम गयी है ! ओह ! चार पांच दिन लग गए सही होने में ! बड़ा अजीब सा मौसम होता है ! सुबह सर्दी थी और जैकेट पहननी पड़ी थी और अब इतनी गर्मी है कि जैकेट उतार के कंधे पर लटकानी पड़ी और कुछ कदम चलते ही पानी की जरुरत पड़ने लगी ! मेरे पास बस पानी की एक ही बोतल थी और उसमें से भी एक बार दो लोगों को जो अलग से जा रहे थे उन्हें पिला चुका था ! पानी की कमी होने लगी थी ! किसी से पूछा पानी कहाँ मिल जाएगा ? बोले वसुधारा फॉल पर एक बाबा का आश्रम है वहीँ पानी मिल पायेगा ! एक एक घूंट पानी बचाने लगे ! सब के पास लगभग खतम होने को था !

|

| बर्फ तो है लेकिन मैली हो चुकी है |

|

| भाईसाब योगी सारस्वत |

|

|

|

|

|

| ये SLET के छात्रों की मंडली |

|

|

|

|

|

|

| इस बर्फ से धीरे धीरे कर के नीचे पानी बह रहा था उसी से अपनी बोतल भर ली |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ये दूसरी तरफ की पहाड़ियां जिन पर बर्फ का नामोनिशान भी नहीं ! कोई प्लीज बताइये ऐसे क्यों होता है की पहाड़ पर एक तरफ तो इतनी बर्फ और दूसरी तरफ बिलकुल भी नही ? |

|

|

|

| |

|

|

| ये ग्लेशियर जिसे पास करने में बड़ी दिक्कत हुई |

|

| सरदार जी सबसे बाद में आये |

|

|

| ऐसा रास्ता है ! पथरीला ! कुछ दूर चलने के बाद ये भी गायब हो जाता है |

|

|

|

| इसमें एक गुफा सी थी , इस पत्थर के नीचे ! थोड़ी देर वहां बैठे रहे |

|

|

| ये आईटीबीपी की कोई बटालियन है ! नीचे वापस आते हुए दिखे |

|

|

|

|

|

वसुधारा फॉल :माणा

वहीँ एक और बाबा मिले जिन्हे मैंने चलते फिरते बाबा लिखा है ! ये असल में तीन चार दिन से यहां थे और दो दिन से भूखे थे ! किसी ने इन्हे चार पराठे खिला दिए और इनका मन तृप्त हो गया ! फोटो में दिखेंगे आपको ! बाबा से फुर्सत पाकर अब इधर उधर के फोटो लेने शुरू किये और धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुँच गया जो इधर बहुत देर से आराम फरमा रहे थे और अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर रखकर बस बैठे बैठे ही फोटो खींचे जा रहे थे ! ओह , ग्लव्स भी हैं ! पूरी तैयारी के साथ आये हैं लेकिन वसुधारा फॉल के पास तक नही जा रहे ? हिम्मत नही हो रही !! वसुधारा फॉल को कोई कोई वसुंधरा फॉल भी कहते हैं ! हालाँकि मैं सिर्फ वसुधारा फॉल तक ही गया लेकिन इसके लगभग पांच किलोमीटर आगे अलकापुरी है जो धन के देवता कुबेर का निवास स्थान माना जाता है ! यहां से सतोपंथ और बलाकुन चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं ! सतोपंथ वो जगह है जहां पांडवों ने मोक्ष प्राप्त किया था ! पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे और उनके प्रस्थान के रास्ते को स्वर्गरोहिणी कहा जाता है !

वसुधारा फॉल पर उस महिला की मौत की खबर ने सबको सतर्क कर दिया था या ये कहूँ कि सबको डरा दिया था। इसलिए कच्ची बर्फ पर चलकर फॉल तक जाने की कोई हिम्मत नही दिखा पा रहा था ! SLET के छात्र भी एक साथ बैठे जाने क्या रणनीति बना रहे थे और इतने में मैंने अपने आपको वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कर लिया ! भगवान का नाम लिया और पहला कदम बढ़ा दिया ! 445 फुट यानि लगभग 145 मीटर ऊँचे फॉल को देखने का लोभ छोड़ ही नही पा रहा था ! वहां जो रास्ता था वो ये बता रहा था कि लोग मुझसे पहले वहाँ गए हैं लेकिन वो शायद सुबह गए होंगे और दोपहर बाद बर्फ और भी कमजोर हो जाती है इसलिए खतरा और भी ज्यादा था ! बीच रास्ते में पता नही कैसे बर्फ मेरे जूतों में घुस गयी ! लेकिन अगर यहाँ जूता खोलूंगा तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा , पांच मिनट में ही पैर एक तरह से गल सा गया ! उधर जाकर ही बर्फ निकाली ! बर्फ कहाँ वो तो अब पानी बन चुकी थी ! फॉल के बिलकुल जड़ में खड़े होकर फोटो लेने का मजा ही कुछ अलग था लेकिन यहां तक पहुँचने के लिए कितनी बार भगवान को याद कर लिया होगा ! एक जगह बिलकुल खाली खाली जगह सी दिखी ! दूर से हाथ मारा -बर्फ पूरी टूट गयी ! बच गया ! कहीं पैर पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते ! ज्यादा हिम्मत वाले लोग उस फॉल के नीचे नहाकर भी आते हैं लेकिन मैं इतना हिम्मत वाला नही था या फिर फैमिली की फ़िक्र !! पीछे मुड़कर देखा -SLET के छात्र अलविदा कहने को हाथ उठा रहे थे और मैं अभी उनसे बहुत दूर था ! उन्होंने वहां तक आने की हिम्मत नही दिखाई ! सही किया !!

उधर एक वीडियो बनाया ! कई सारे फोटो खींचे और चल दिया ! मैं अभी वापिस पहुंचा था कि उन चार में से एक मेरे पास आया ? डर नही लगा आपको ? मैं कैसे कहता कि नही लगा ? बहुत डर लगा था लेकिन हिम्मत से और भगवान की कृपा से संभव हो पाया ! वो केरल के रहने वाले थे ! धीरे धीरे करके एक ने हिम्मत दिखाई और जब वो उस पार पहुँच गया तब दूसरा स्टार्ट हुआ ! मैं उन्हें देखते हुए वापिस आकर एक जगह बैठ गया ! भगवान को धन्यवाद दिया और अपने खींचे हुए फोटो देखने लगा !!

|

| 145 फुट की ऊंचाई से गिरता वसुधारा फॉल |

|

|

|

|

|

वसुधारा से लौटते हुए !!

अगर हम ऐसे मान के चलें कि ऋषिकेश 100 लोग गए हैं तो 20 लोग बद्रीनाथ पहुँचते हैं और उन 20 में से मुश्किल से चार लोग माणा तक जाते हैं और उन चार में से मुश्किल से आधा आदमी वसुधारा तक पहुँचता है !! मैं थोड़ा भाग्यशाली कहूँगा अपने आपको कि मैं वहां तक अपने आपको ले जा सका ! जय बद्रीविशाल की !

बद्रीनाथ लौटने की कोई जल्दी नही थी इसलिए वहीँ माणा में जिस दुकान पर चाउमिन खाई थी , पैर थोड़े से फैला लिए घंटे आराम ले लिया ! लौटते हुए बद्रीनाथ के बाहर की ओर लाल रंग की जर्सी पहने बहुत सारे लोग अलग अलग बैठे थे और शायद कुछ लिख रहे थे ! वहां आर्मी के जैसे टेंट भी लगे थे ! वहीँ एक जगह चार पांच लोग खड़े थे , मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया ! असल में वो एक पेपर चल रहा था ! स्काईंग एण्ड माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट , औली के जो नए रेक्रुइट्स थे , उनकी ट्रैनिंग के बाद का पेपर चल रहा था ! यहां ये उनकी आखिरी ट्रैनिंग थी और उनका पेपर चल रहा था ! इतना में कोई एक सैनिक बड़े से कटोरे में हलवा लेकर आया ! मुझे भी दिया। हलवा सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना था और इसकी तारीफ मैंने उनके सामने ही कर दी ! इसका फायदा भी हुआ -बोले आपको अच्छा लगा तो आप और ले लो ! और इस बार बाकायदा प्लेट भरकर मिला ! इस दरम्यान आपस की बातचीत भी चलती रही और मास्टर होने की इज्जत मिलने लगी और बैठने के लिए कुर्सी दे दी गयी ! धन्यवाद मित्रो !

मस्ती मारते हुए आराम आराम से वापस अपने घोसले ( होटल ) की तरफ लौट रहा था जैसे शाम को चिड़िया अपने बच्चों के पास लौट आती है ! थकान के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा था ! बस लगभग होटल के गेट पर ही था कि एक वृद्ध आदमी ने रोक लिया -अरे बेटा ! मैं अपना होटल भूल गया हूँ , मुझे पहुंचा दोगे क्या ? मैंने पूछा -कौन से होटल में हैं आप ? उन्हें होटल का नाम भी याद नही था बस इतना याद था कि 500 बीएड वाले होटल के पास है ! असल में वहां 500 बिस्तरों वाला गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल है जो खासा प्रसिद्द है ! वो वृद्ध व्यक्ति हरियाणा के रोहतक से आये हुए थे अपने परिवार के साथ ! लेकिन उनका परिवार माणा चला गया था और वो यहां अकेले रह गए थे और अकेले ही धीरे धीरे घूमने निकल गए और अपना रास्ता भटक गए ! मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और उनके साथ बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था ! ऐसे चलने में और भी ज्यादा थकान हो जाती है ! लेकिन मैं कैसे एक वृद्ध व्यक्ति को ऐसे अकेला छोड़ देता ? मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा था कि आपके पास फ़ोन है ? उन्होंने तुरंत मना कर दिया ! नही है ! मैंने पूछा - कोई नंबर याद हो जिससे बात कर सकूँ ? लेकिन जब कहीं कोई बात नही बनी और चलते चलते दो घण्टे हो गए तब हम दोनों एक जगह बैठ गए तब महोदय ने अपना फ़ोन निकाला और बोले इसमें से विकास का नंबर लगाओ ! विकास उनका छोटा बेटा था जो माणा गया हुआ था ! नंबर नही मिला तब दुसरे बेटे को फ़ोन किया और तब कहीं जाकर पता चला कि वो लोग बद्रीनाथ मंदिर के बिलकुल पास किसी बंगाली गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं ! अब फिर उतना ही पैदल चलना पड़ेगा ! मुझे गुस्सा तो बहुत आया ! ये फ़ोन दो घंटे पहले भी तो निकाला जा सकता था ? लेकिन मन को शांत किया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उसी बंगाली गेस्ट लेकर गया और अंदर पहुंचा कर आया ! हालत खराब हो गयी और इस चक्कर में रात के साढ़े आठ बज गए ! जाते ही पहले चाय पी और फिर नहाया !

आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त और बहुत थकान वाला रहा लेकिन कल से यही सफर बेहतरीन याद बन जाएगा ! थकान स्वतः ही खत्म हो जायेगी लेकिन यादें जरूर बनी रहेंगी और ये यादें ही आगे ऊर्जा का संचरण करती रहेंगी ! अब आगे पुनः जोशीमठ चलेंगे ! आते हुए जोशीमठ होकर आया जरूर था लेकिन वहां कुछ देखा नही था इसलिए फिर से उधर चलेंगे और ज्योतिर्मठ यानि जोशीमठ की यात्रा करेंगे !!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| बर्फ भी कहाँ कहाँ जम जाती है !! |

|

|

|

| वसुधारा फॉल पर आश्रम |

|

| एक छोटा सा मंदिर भी है लेकिन इसका ताला लगा था ! |

|

| एक छोटा सा मंदिर भी है लेकिन इसका ताला लगा था ! खिड़की में से फोटो खींचना पड़ा |

|

|

|

| शानदार पहाड़ ! मेरे लिए तो ये ही माउंट एवेरेस्ट है !! |

|

|

|

| इस बैड पर आधा घण्टा नींद निकाली |

|

| आते जाते लोगों के जूते चप्पल भी टूट जाते हैं !! |

|

| ऐसे निशाँ बना रखे हैं नंबर लिखकर ! 1 /1 से शुरू होकर 7 /40 तक जाते हैं |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| स्काइंग एण्ड मॉउंटेनीरिंग इंस्टिट्यूट औली के नए रिक्रूट लिखित परीक्षा दे रहे हैं |

|

| वापस बद्रीनाथ में |

|

|

|

| एक बार और दर्शन करता चलूँ |

|

| जय बद्री विशाल की !! |

जोशीमठ : बद्रीनाथ यात्रा

जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं बल्कि इसे उल्टा कहा जाए , ज्योतिर्मठ को जोशीमठ भी कहते हैं ! क्योंकि इसकी जो पहिचान है वो मठ की वजह से ही है। 6150 फुट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ हिमालय क्षेत्र की बड़ी बड़ी वादियों का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है ! ये भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चार मठों में से एक है जो उत्तर दिशा में स्थित है ! बाकी के तीन मठ - श्रंगेरी , पुरी और द्वारका हैं। और आजकल जोशीमठ , औली के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। वो ही औली जहां जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स होते हैं ! उन्हें क्या कहते हैं , नाम नही मालूम !! आइये थोड़ा सा घूमते चलते हैं यहां भी , नही तो जोशीमठ और जोशीमठ के लोग कहेंगे कि यहां से निकला था और हमें मिलकर भी नही गया ! जोशीमठ के बच्चे बिलकुल अलग हैं , यहां उन्हें जून के महीने में स्कूल जाना होता है जब सब जगह छुट्टियां होती हैं और इन्हें दिसंबर में छुट्टियां मिलती हैं !

अगर जोशीमठ के इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुराना स्थान है। आज के जोशीमठ का पुराना नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर कार्तिकेयपुरा हुआ करता था फिर ज्योतिर्मठ और फिर जोशीमठ। यहां आपको 8 वीं सदी में भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिष्ठापित भारत का पुराना वृक्ष देखने को मिलता है जिसे कल्पवृक्ष कहते हैं।

|

| ये पाषाण जब विभक्त हो जाएगा तब भगवान शिव अपने नए "आवास " पर शिफ्ट होंगे जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ये वो 2300 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष |

|

|

|

|

|

| ये वो 2300 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष |

|

| यहां लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य जी को मंदिर के नीचे एक गुफा में बंद किया हुआ है ! यहीं भगवान शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी !! |

|

| भगवान शंकराचार्य जी |

जोशीमठ से गाजियाबाद

जोशीमठ भले एक छोटा सा क़स्बा हो लेकिन महवपूर्ण जगह मानी जाती है ! विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें भगवान शंकराचार्य जी और हिन्दू धर्म के प्रति गहरी आस्था और गहन अध्ययन करने की लगन है ! जैसा मैंने पहले भाग में लिखा कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं ! भगवान आदि शंकराचार्य जी द्धारा 8 वीं सदी में स्थापित इस मठ को चलाने के लिए नियुक्त किये गए शंकराचार्य स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के पश्चात करीब 1941 तक ये मठ 165 साल तक बिना शंकराचार्य के ही रहा।

भगवान शंकराचार्य की गुफा और उनका मंदिर देखने के बाद सामने ही एक प्राचीन मंदिर की तरफ चला गया। हालाँकि मंदिर तो बन्द था लेकिन बाहर से देखने में बहुत सुन्दर लग रहा था। उसके कुछ फोटो खींचने के बाद और आगे बढ़ा तो महाभारत से प्रसिद्द भीष्म पितामह की विशाल मूर्ति लेटी हुई अवस्था में दिखाई देती है ! जीवन में पहली बार भीष्म पितामह की मूर्ति देखि है और वो भी इतनी विशाल ! चलते रहने के लिए सुन्दर और साफ़ सुथरा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनों तरफ हरियाली है ! बीच में एक हरा भरा पार्क भी है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है ! भीष्म पितामह की मूर्ति के बिल्कुल विपरीत दिशा में संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत विशिष्ट नही लगा ! इससे आगे हाथी की एक मूर्ति है फिर सामने मुख्य मंदिर दिखाई देता है जहां लगभग 20 फुट ऊँची भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। जब वहां पहुंचा तब मुझे एक भी श्रद्धालु नही दिखा बस तीन चार लड़के दिखे जो मंदिर के ही कर्मचारी थे। इधर -उधर देखते हुए जब बिल्कुल मंदिर के पास पहुँचा तो उस दो मंजिल के मंदिर की ऊपरी मंजिल पर एक संत जैसे सज्जन सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दिए ! मैंने उनसे ऊपर आने की अनुमति मांगी तो उन्होंने इशारे से ऊपर का रास्ता बता दिया ! 10 -15 मिनट उनके पास बैठा और उनसे ज्ञान प्राप्त किया और ज्योतिर्मठ के विषय में और भी जानकारी प्राप्त की ! स्फटिक शिवलिंक के प्रथम बार दर्शन किये और उन्हें दक्षिणा दी ! हालाँकि मैं आसानी से किसी को भी दक्षिणा नही देता क्योंकि मैं स्वयं दक्षिणा लेने वालों में से हूँ , यानि विप्र हूँ लेकिन उन्हें दक्षिणा देने में अच्छा लगा !

बद्रीनाथ यात्रा का समापन !!

पांडुकेश्वर मंदिर जोशीमठ. PanduKeshwar Temple